引用本文:健康中国研究中心癌症防治专家委员会.以患者为中心的肿瘤创新诊疗模式中国专家共识[J/CD].肿瘤综合治疗电子杂志, 2024,10(4):27-42.

基金项目:中国医学科学院医学与健康科技创新工程项目(2022-I2M-C&T-B-067)

通信作者:马飞 E-mail :drmafei@126.com

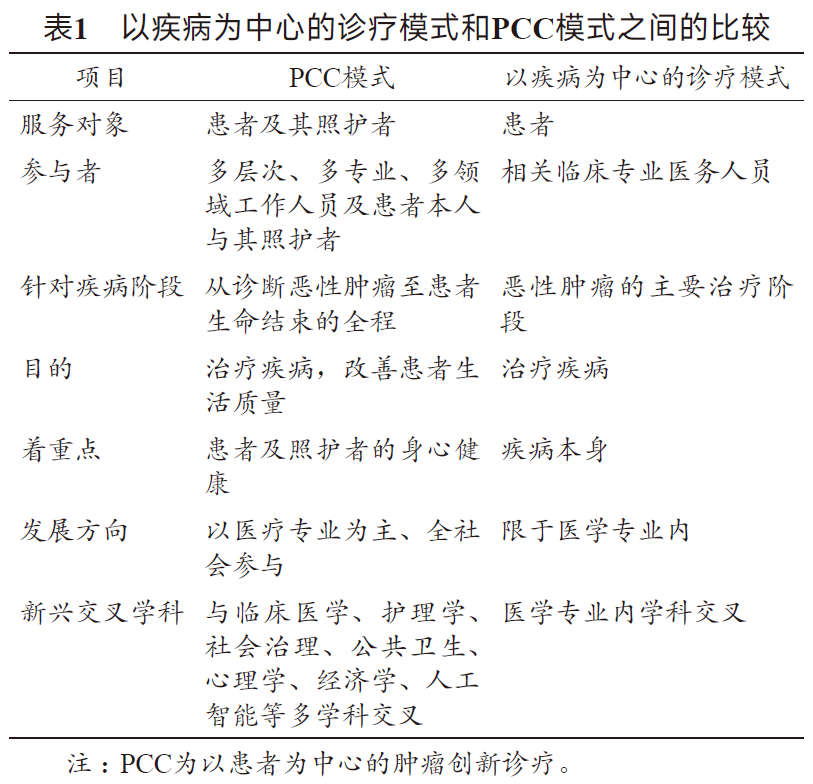

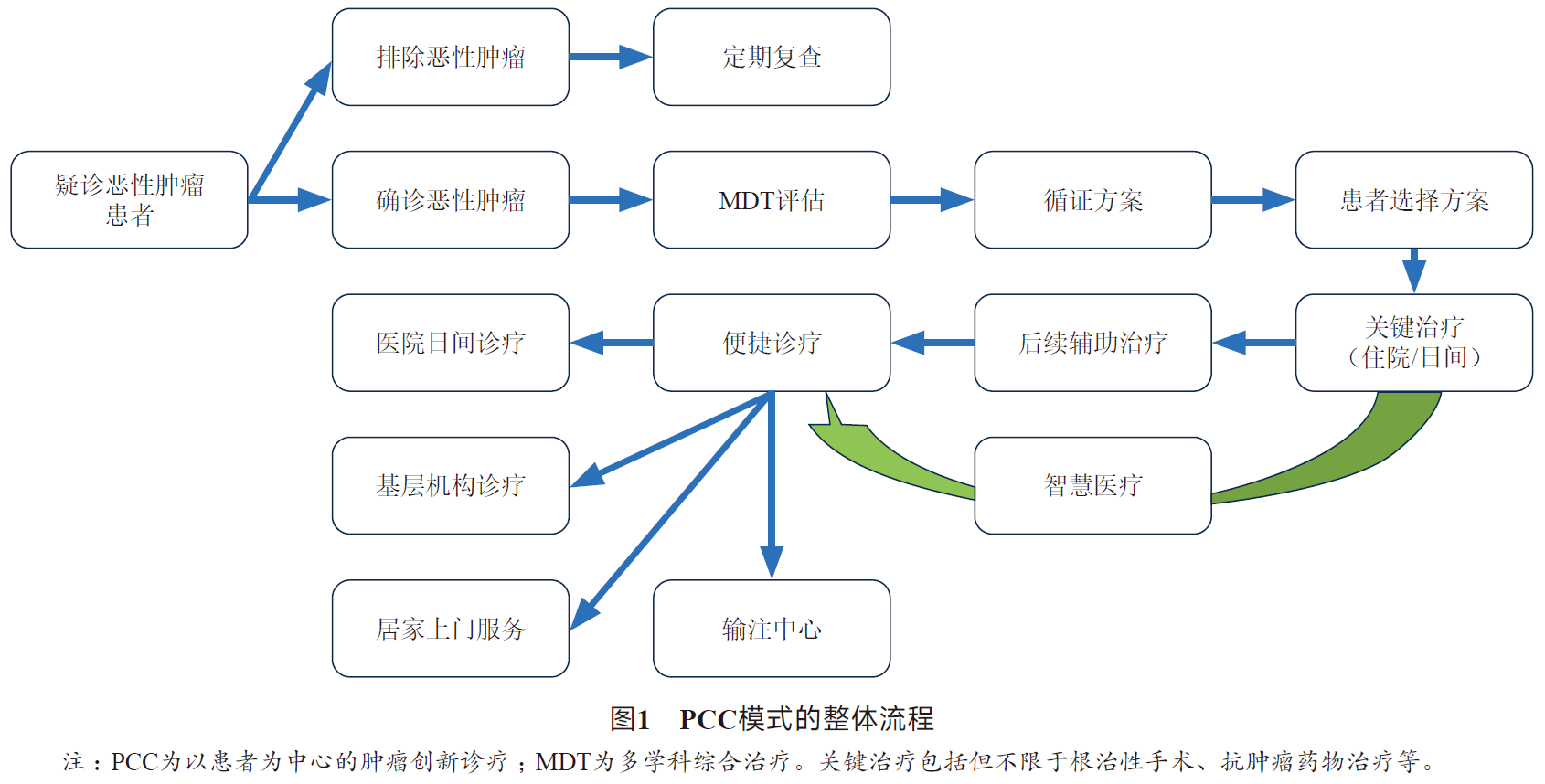

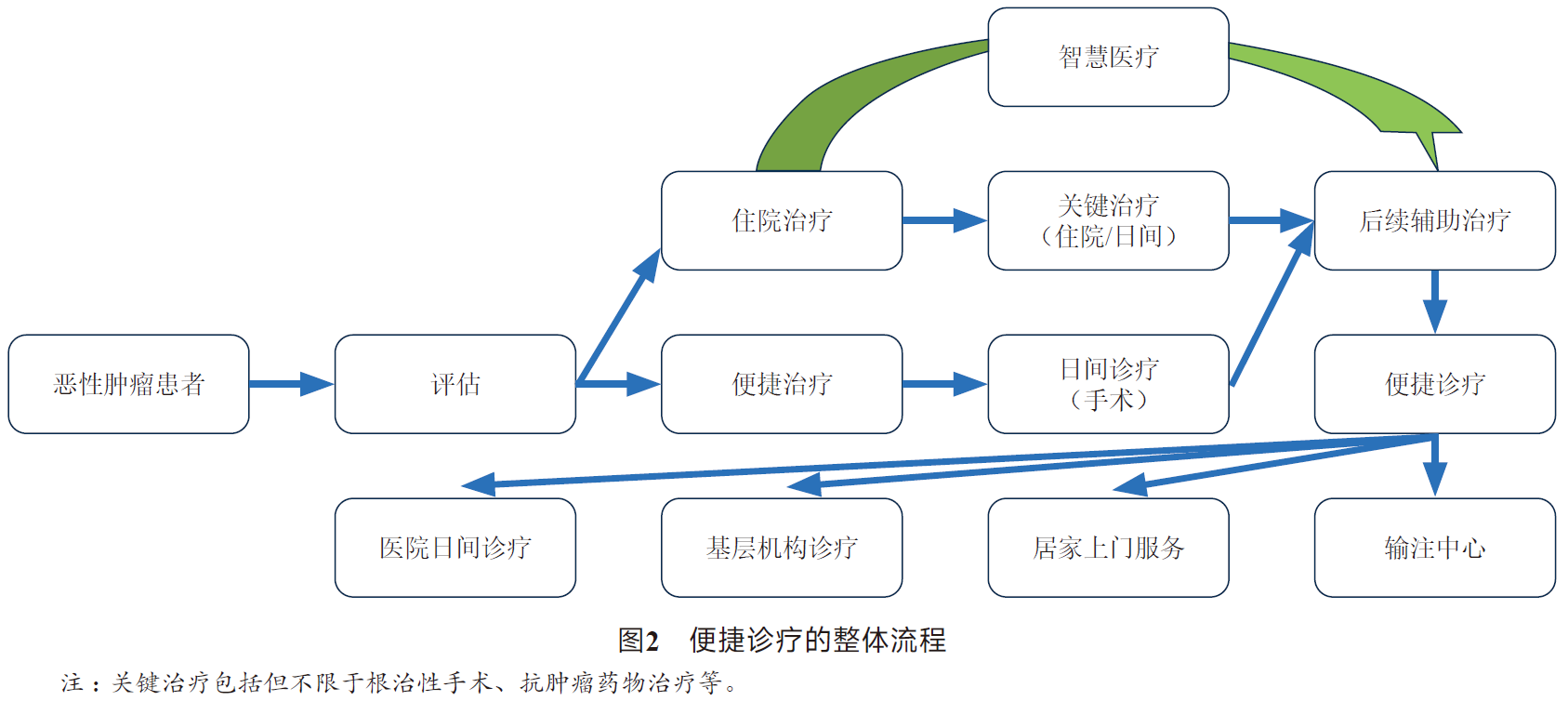

为推进健康中国建设,提高人民健康水平,中共中央、国务院于2016年10月25日印发并实施了《“健康中国2030”规划纲要》。纲要的目标是实现全人群、全生命周期的慢性病健康管理,并旨在到2030年,实现全人群、全生命周期的慢性病健康管理,总体癌症5年生存率提高15%。癌症即恶性肿瘤,是危害全人类生命健康的主要疾病之一。据统计,中国的恶性肿瘤新发病例和死亡病例数量长期位居全球所有国家首位,2022年我国恶性肿瘤新发病例4 820 834例,死亡病例3 208 516例[1]。目前恶性肿瘤的医疗护理服务主要有以下几个特点:①诊断与治疗基本集中在规模较大的医院进行,县级医院及以下的医疗机构提供的服务占比较小;②随着诊疗技术的进步,恶性肿瘤正日渐成为一种慢性病,患者在接受关键治疗后,常需多个周期的化疗、放射治疗(以下简称放疗)、生物治疗等治疗,即使完成各种针对恶性肿瘤的治疗,也需要长期随访、定期复查;③恶性肿瘤的治疗专业性越来越强;④恶性肿瘤的治疗过程中常出现各种不良反应,需要严密监测和及时处理;⑤恶性肿瘤的治疗方法进展迅速。因此,恶性肿瘤患者需要经常往返大型医疗机构,从而获得规范的治疗和准确的评估。然而,治疗前后的交通疲劳、各种手续的办理、治疗过程中的照护等因素,均会给患者的经济、身体、心理等造成沉重的负担,甚至影响患者治疗的依从性,并严重影响患者的生活质量,最终可能影响疗效。 以患者为中心的肿瘤创新诊疗(innovative patient-centered approach to diagnosis and treatment of cancer, PCC)模式正是针对上述问题而逐渐形成新的具有创新意义的肿瘤诊疗模式,该模式响应健康中国理念,不仅致力于安全有效治疗肿瘤患者,还关注患者在诊治过程中产生的其他需求,使患者的身心健康均得到高质量的照护,同时使医疗资源得到更为合理的分配。PCC目前尚缺乏正式统一的定义,但基本原则相同,即医疗服务以患者需求为基本依据,充分考虑患者各种诉求。在国外研究中,PCC是指在实践中让患者积极参与医疗护理服务的讨论和决策,从而提供符合患者价值观的服务,并尽量满足患者的需求和愿望[2]。在国内研究中,有研究者将PCC定义为结合最佳证据及最佳实践,为恶性肿瘤患者提供最佳诊疗和护理方法,延长患者的生存期,减轻患者生理及心理痛苦,是一种以人为本的诊疗和护理策略[3-4]。从发展趋势看,PCC模式已逐渐深入人心,获得了患者、家属、医生、护士以及其他相关人员的充分肯定。 目前在国内外的临床实践中对于恶性肿瘤患者实施的PCC,主要有以下几种形式:日间诊疗中心(包括日间门诊、日间手术、日间病房等)、输注中心(院内和院外)、居家上门医疗护理服务、网络医疗等。 为了促进PCC的健康发展,更好地服务患者,健康中国研究中心癌症防治专家委员会组织相关专家进行了深入的讨论,归纳了几个方面的关键问题和若干个细节问题,通过问卷独立收集专家意见并总结了关键见解。《以患者为中心的肿瘤创新诊疗模式中国专家共识》(以下简称本共识)旨在进一步明确符合我国国情的PCC的概念、运作、管理等问题,以期为规范开展PCC实践和研究提供理论依据。 1. 肿瘤诊疗理念/模式的现状及发展趋势 1.1 从以疾病为中心的诊疗模式转变为PCC模式 1.1.1 肿瘤诊疗理念/模式的演变 肿瘤诊疗理念和模式与医学发展关系密切。最初由于肿瘤筛查意识薄弱,缺乏先进诊断技术,很多恶性肿瘤发现时已经处于疾病晚期,治疗多为姑息对症支持。随着诊断技术和局部/系统治疗的进步及外科手术的发展,越来越多的患者通过早诊早治而得以治愈,晚期患者的生存时间、生活质量也不断提高,甚至某些瘤种的部分晚期患者也实现了治愈。与此同时,恶性肿瘤患者的医疗服务模式正在发生2个转变:第1种是由单一学科向多学科综合治疗(multi-disciplinary treatment,MDT)模式转变,第2种是由大型医院集中服务逐渐向多层次医疗机构立体式服务转变。第一种转变突出的是以疾病为中心,即疾病所涉及的学科为患者提供综合服务;第二种转变是从以疾病为中心的服务模式向PCC模式转变。以疾病为中心的诊疗模式和PCC模式之间的比较如表1 所示。综上,以疾病为中心诊疗旨在为疾病提供全面的治疗,其基本目标是通过综合医院的专业团队为患者提供合理的治疗。PCC模式旨在满足患者在治疗过程中出现的需求,提高患者的生活质量,并通过构建更好的医疗体系、政策和利用社会力量,为患者提供具有成本效益的医疗服务。在确保患者得到合理治疗的前提下,PCC模式不仅为患者的生活带来了更多便利,且与以疾病为中心的诊疗模式相比,还促进了医疗资源的进一步合理配置和各级医院的可持续发展。 1.1.2 以疾病为中心的诊疗模式及其存在的问题 以疾病为中心的诊疗模式推行的是单纯生物医学模式,强调的是如何将疾病治疗到最佳状态,但局限于越来越细的专业分科,导致医务人员常仅从本专业出发考虑疾病的诊治,忽视了患者的其他基础疾病和对生活质量的相关需求,这种思路与模式常导致医生“见病不见人”,使医学失去了本应有的“温度”。以疾病为中心的恶性肿瘤诊疗模式在初期实践中,表现为不同学科给患者提供的治疗方案可能存在较大的差异,后来逐渐发展出多学科协作,可以综合整个医院的相关学科为患者提供更为合理的诊疗服务,但同时也增加了患者对大型医院的黏滞度,最终给患者造成了极大的不便,严重影响了患者对诊疗的依从性和生活质量,同时也导致基层医疗机构肿瘤相关的诊疗业务发展极为缓慢,甚至无从发展,加剧了肿瘤医疗资源分布不均和浪费。 1.1.3 针对以疾病为中心的诊疗模式存在问题开展的相关探索 近年来,医学界逐渐认识到以疾病为中心的诊疗模式的局限性,在关注疾病诊疗的同时,更应关注患者本人及其家属。一项关于老年乳腺癌患者对辅助化疗看法的研究表明,58.5%的女性患者更倾向于与临床医生合作作出决定,共享决策模式是接受化疗的女性的首选。此外,缺乏社会支持是患者拒绝化疗的因素之一。研究表明,医疗需求(包括心理和身体)和费用的增加影响了恶性肿瘤患者的治疗决策,并危及患者及其家属的生活质量。此外,几项关于“财务负担”的研究[5-7],包括恶性肿瘤的客观财务后果和主观财务问题,发现患者的财务负担与其预后有关,包括健康相关的生活质量、心理困扰、症状负担、依从性,甚至生存率[8-12]。因此,为恶性肿瘤患者提供全面和具有成本效益的医疗服务是当务之急。 针对上述问题,医学界在实践中进行了大量有益且成效明显的探索,主要包括日间诊疗中心的实践与推广、输注中心(院内和院外)的建立与运行、居家上门服务的尝试、互联网诊疗(特别是随访)服务、延伸处方以及药师服务推行等。这些举措的探索,一方面极大地减轻了部分肿瘤患者的经济和生活负担,并在一定程度上减轻了大型医院的工作负担。另一方面,目前临床研究和随访中比较重视患者报告的临床结局(patients reported outcome, PRO)[13-14],这与既往关注的客观结局有明显区别,PRO主要用于评估患者的主观症状、感受、生活质量等指标,而客观结局则着重于评估治疗后肿瘤的生物学结局,生物学结局与PRO往往存在较大差异[15]。根据相关研究,PRO能早期识别患者不适症状,有助于及时干预以改善恶性肿瘤的管理[16]。随着PRO反馈干预被引入目前的肿瘤学实践,一些随机对照试验显示了PRO的优势。根据一项Meta分析,与接受常规治疗的患者相比,PRO反馈干预可显著改善恶性肿瘤患者健康相关的生活质量(Cohen's d=0.23,95%CI为0.11~0.34,P<0.001)和精神功能(Cohen's d=0.14,95%CI为0.02~0.26,P=0.02)[17]。同时,通过应用PRO,医护人员可以更好地了解患者的个人需求,有助于医生和患者共同作出治疗决策,并进一步改善恶性肿瘤患者的生活状态。例如,根据既往针对PRO的研究,一些女性在根治性乳房切除术后因失去乳房而遭受严重的心理创伤,生活质量受到极大影响。对于这类患者,医生可以在手术前安排新辅助治疗,以增加保乳的机会,或在手术后安排乳房重建,以减轻患者的心理负担[18]。国内学者采用PRO评估化疗药物所致周围神经病变(chemotherapy-induced peripheral neuropathy,CIPN),结果发现,与紫杉醇或多西他赛相比,白蛋白结合型紫杉醇与更严重的CIPN相关,且治疗前较低的钠浓度和较高的血氯浓度与紫杉醇诱导的CIPN有关[19-20]。 此外,一些治疗技术、药物剂型等的发展,也为PCC提供了前提条件,包括口服和皮下注射制剂的研发与推广,使患者有机会在更短的时间内接受更便捷的给药方式,极大地提高了肿瘤患者的治疗满意度,同时也有利于同质化分级诊疗的开展。 1.1.4 相关政策和共识/指南变化 目前在涉及PCC的临床实践中,一些专家共识文件逐渐形成,并对相关政策的调整起到了积极推动作用。2021年,国务院办公厅发布《关于推动公立医院高质量发展的意见》,建议将日间手术作为提高医疗资源使用效率的重要手段。据统计,三级公立医院中约有60%开展了日间诊疗。2022年11月23日,国家卫生健康委员会印发了《关于医疗机构日间医疗质量管理暂行规定》,对日间诊疗的基本要求进行了详细的规定。同年,旨在规范日间手术室的《综合医院日间手术室运行和管理中国专家共识(2022版)》发布[21]。在此之前,已经发布了《日间手术麻醉专家共识》[22]、《成人日间手术后镇痛专家共识(2017)》[23]、《日间手术病历书写规范专家共识(2019年)》[24]和《乳腺外科日间手术中国专家共识(2021版)》[25]。根据有关研究成果,在《乳腺癌随访及伴随疾病全方位管理指南》[26]的基础上,《中国乳腺癌随诊随访与健康管理指南(2022版)》[27]对PRO进行了推荐,并区分了不同患者的使用方案。针对肿瘤诊疗,中国肿瘤日间诊疗协作组发布了《中国恶性肿瘤日间诊疗专家共识(2022版)》[28]。2023年,为促进日间化疗发展,上海市发布了《上海市级医院日间化疗管理共识》[29]。与此相关的配套专家共识也已有多部,如《乳腺癌植入式静脉输液港临床应用专家共识及技术操作指南(2017版)》[30]、《家庭药师服务标准与路径专家共识》[31]、《中国胰腺癌患者居家医养全程管理专家共识》[32]、《互联网医疗智能辅助审方系统的构建与应用专家共识》[33]等,这些相关的共识为推动日间诊疗、居家医疗提供了基础。 基于日间化疗的需求增加,多地发布了医保支付相关政策规定,将日间化疗服务纳入医保支付范围,付费方式包括按项目、按单病种定额、按疾病诊断相关分组(diagnosis related groups,DRG)、按病种分值(diagnosis-intervention packet,DIP)4种。除了付费规定,还对开展日间化疗的资质、设置、医师提出了相应的要求[34]。 上述指南构成了PCC的基础,并改进了与PCC相关的医疗领域的细节,如日间诊疗的标准化、居家诊疗服务指南和相应的工作人员服务标准、智慧医疗的建立以及相应医疗保险政策的完善。基于对上述结果的总结和中国专家的意见,本共识阐明了PCC方法的基本定义、核心概念和服务要点,描述了PCC当前面临的挑战,并根据我国当前的实际情况提出了应对策略。 1.1.5 PCC模式的定义 根据目前已有的实践和相关研究,专家组经过讨论,对PCC模式进行了初步的定义:基于患者的具体病情,根据循证医学证据,以患者的合理需求为依据,在充分尊重患者及其家属的意愿的前提下,结合患者的社会-心理-身体实际情况,与患者及其家属共同讨论并制定肿瘤的诊疗及其长期管理方案,充分发挥各级医疗机构和医疗护理服务人员的作用,使患者在恶性肿瘤的诊疗活动中获益最大化。 1.1.6 PCC模式的核心理念 根据上述定义,PCC模式的核心理念为既尊重患者的需求与意愿,也遵循科学证据,通过医疗服务提供者与患方的充分沟通,制订医疗服务方案,同时将各级医疗机构和服务人员纳入服务体系中,满足患者在恶性肿瘤诊治过程中的各种需求。 1.1.7 PCC模式的服务要点 根据上述定义,PCC模式的服务要点主要包括:①积极通过MDT准确评估患者病情;②充分依据循证医学证据向患者提供治疗方案的选择,详细解释各种选择的潜在获益和风险;③详细解释不同方案的经济成本和生活成本;④由患者及其家属在充分知情的前提下选择合理的诊疗方案;⑤充分发挥医院/三方机构的日间/输注服务[如日间诊疗、输注中心(院内和院外)]的作用;⑥充分发挥医联体医院、社区医院及基层医务人员在分级诊疗中的作用;⑦推动各级医疗机构包括三方机构为患者提供居家诊疗服务(如隶属大型医疗机构/各级诊所/第三方机构的居家上门服务);⑧充分发挥先进治疗技术的作用;⑨积极合理使用网络和智慧医疗护理服务和远程随访服务。 1.1.8 PCC用于乳腺癌管理的探索性实践 目前,PCC模式已在许多恶性肿瘤中得到探索和实践。以乳腺癌为例,我国已发布了多个文件,并围绕乳腺癌患者科普做了大量卓有成效的工作。①我国推进了多学科诊疗建设,出台了《恶性肿瘤多学科诊疗标准与规范(2023年版)》,践行以患者为中心提高我国恶性肿瘤综合病例管理能力。②我国大多数三级医院积极提供日间诊疗服务,对一般情况良好、治疗时间短、不良反应可控的患者采用日间诊疗,提高医院床位周转率,缩短患者等待治疗的时间。我国还推出了《中国恶性肿瘤日间诊疗专家共识(2022年版)》[28],进一步明确了门诊服务的标准化流程,帮助患者在门诊病房接受与住院部相同的诊断和治疗过程。与此同时,在住院费用方面,与普通病房相比,日间诊疗的成本显著降低。目前,全国多地已将日间手术、化疗、用药纳入医保报销范围,减轻了恶性肿瘤患者的经济负担。③许多地区尝试以专科医院或三级医院为主导,开展恶性肿瘤区域联盟。这些联盟旨在无缝连接各级医疗设施,促进一流医疗资源的分散,增强前沿诊疗知识的交流,推动标准化乳腺癌诊疗协议的实施,实现各级医院之间的双向转诊服务,有效调动医疗资源,提高患者的医疗可及性。④新药和新剂型已被开发。以抗人表皮生长因子受体2阳性乳腺癌患者的靶向治疗为例,既往静脉输液治疗需要几个小时,而现在已经引入了高效的双靶点皮下注射制剂,可以在几分钟内给药,从而提高了易用性并节省了时间。未来,更多的新药、新剂型有望改变恶性肿瘤的治疗模式,使恶性肿瘤患者在基层医院甚至社区医院得到安全有效的治疗。⑤我国正在建设数字化和智能化的医疗体系。在过去的10年中,我国逐步倡导采用电子病历和医疗数据、结果和实验室报告的数字存档。近年来,还在北京的30家综合医院试行了病历共享项目。同时,在北京、广州、上海等一线城市建立了乳腺疾病数据库,推动建立大数据医疗体系,进一步促进诊疗信息共享。近年来,人工智能、5D、大数据、物联网等技术的快速发展,推动恶性肿瘤的诊断和治疗逐渐进入信息医学时代。医生可以通过智能软件和设备对患者进行在线诊断和治疗以及长期随访,患者也可以通过这项技术参与整个疾病过程的管理和决策。⑥2023年,我国推出了中国特色乳腺癌患者报告结局量表,对患者当前的生活质量、治疗效果、不良反应等情况进行评估。目标是促进PRO量表的使用,使患者参与制订兼顾疗效和生活质量的治疗计划,从而真正实现以患者为中心的护理。 1.1.9 大力推广中医药在PCC模式中的应用 (1)中医药辅助肿瘤治疗“增效减毒”:中医药作为中医学的精髓,在治疗时作为辅助疗法,通过辨证施治、内外治并用,可有效减缓恶性肿瘤常规治疗如手术、化疗、放疗、靶向治疗等引起的不良反应或并发症,同时在一定程度上抑制肿瘤生长,延长患者生存期,改善机体功能,提高生活质量,标本兼治,与西医常规治疗相配合达到“增效减毒”的目的[35-37]。目前,我国研究人员对中医药与化疗或放疗相结合治疗恶性肿瘤的疗效进行了探究[38-39],发现中药可以提高癌症患者化疗的疗效,同时降低其毒性。但未来仍需要在其他癌症病种中进行大型多中心随机对照试验,以验证传统中药与标准肿瘤治疗联合使用时的协同作用和解毒作用。 (2)充分发挥中医药特色优势,提高中医药在恶性肿瘤治疗中的地位:中医学具有完整而独特的辩证理论体系,需要将传统中医药科学而规范地应用于恶性肿瘤的防治中,充分发挥中医药“简便效廉”的临床优势,同时需要大力推广中医外治技术如针刺、艾灸、中药贴敷等绿色疗法,既可避免肿瘤患者用药繁杂,又可减少药物对胃肠道的刺激及肝肾功能损伤[35,40]。 (3)发挥中医药“扶正祛邪”作用,贯穿肿瘤防治“全过程”:中医药的核心思想是整体观和辨证论治,其在恶性肿瘤发生发展的各个阶段均具有防治,可贯穿肿瘤防治的“全周期”,如针对胃癌前病变[41]、结直肠癌[42]、三阴性乳腺癌[43]的复发转移等均具有一定临床疗效,其中中医药防治恶性肿瘤的主要治则为“扶正祛邪”,根据疾病的不同发展阶段侧重不同,通过对机体的整体调节作用,达到人体的阴阳动态平衡[44-46]。 (4)推广中医药发展对PCC模式的意义:“以人为本”是中医药辨证论治的核心,其与PCC模式相吻合,通过关注患者多需求、提供多元化治疗选择的医疗理念,充分推广中医药综合诊疗模式、优化创新服务方式,符合“十四五”中医药发展规划,助力健康中国行动,提升中医药事业的地位和影响力,促进中医药的传承与发展[47]。 共识意见: (1)肿瘤诊疗模式/理念在不断演变,由以疾病为中心的诊疗模式向PCC模式转变是临床医学发展的必然,充分体现了以人为本的理念,并契合了健康中国的国策。 (2)以疾病为中心的诊疗模式/理念虽能使患者获益、促进临床肿瘤学发展,但逐渐显现出其局限性,主要表现为增加患者的经济负担和生活负担,同时导致医疗资源使用不合理。 (3)为适应肿瘤诊疗模式/理念的转变,相应的行业规范、医保政策逐渐出台,为促进PCC模式发展提供了保障。 (4)PCC模式的定义为基于患者的具体病情,根据循证医学证据,以患者的合理需求为依据,在充分尊重患者及其家属的意愿的前提下,结合患者的社会-心理-身体实际情况,与患者及其家属共同讨论并制订肿瘤的诊疗及其长期管理方案,充分发挥各级医疗机构和医疗护理服务提供人员的作用,使患者在恶性肿瘤的诊疗活动中获益最大化。 (5)PCC模式的核心理念为既遵循科学证据,也尊重患者的需求与意愿,医疗服务提供者与患方进行充分沟通,共同制订医疗服务方案,同时将各级医疗机构和服务人员纳入服务体系中,满足患者在恶性肿瘤诊治过程中的各种需求。 (6)PCC模式的服务要点:①通过MDT准确评估患者病情;②依据循证医学证据向患者提供治疗方案;③详细解释不同方案的疗效、安全性、费用等;④由患者及其家属在充分知情的前提下选择合适的诊疗方案;⑤充分发挥医院/三方机构的日间/输注服务[如日间诊疗、输注中心(院内和院外)]的作用;⑥充分发挥基层医疗机构、医务人员的作用(如居家上门服务);⑦充分发挥先进治疗技术的作用(如推广使用皮下制剂、静脉输液港等);⑧积极合理使用网络和智慧医疗护理服务。 (7)积极推动中医药在PCC模式中的应用,发挥其“增效减毒”“扶正祛邪”的作用。 1.2 便捷诊疗 便捷诊疗是PCC模式的重要实现途径,特别是患者在医院接受关键治疗之后的后续管理,便捷诊疗发挥了重要作用。在PCC模式的组成部分中,便捷诊疗涉及面最广,服务人群最多,同时也是最薄弱的环节,本共识探讨了我国目前便捷诊疗现状及存在的问题。 1.2.1 便捷诊疗的定义、具体项目和模式 便捷诊疗目前缺乏统一的定义,但其涉及整个临床医疗的方方面面,内涵丰富。经本共识专家组讨论将便捷诊疗定义为具有资质的医疗机构/工作人员,在多种场景里,出于方便患者的目的,优化就医程序、缩短就医流程、快速提供医疗和护理服务的各种诊疗活动,是PCC模式的重要组成部分。广义的便捷诊疗涉及患者就医的整个过程,包括从进入医疗机构至诊疗服务结束。如网上预约挂号,也属于广义的便捷诊疗。狭义的便捷诊疗区别于按照传统程序在正规医疗机构进行的诊疗活动,是指通过特定形式的诊疗活动,快速解决患者的医疗护理需求。通过近年来的实践,狭义的便捷诊疗主要包括日间诊疗、输注中心(院内和院外)、居家诊疗、网络医疗等。 1.2.1.1 日间诊疗中心及其存在的困境 目前,我国大多数三级医院都开展了日间诊疗服务,包括日间住院病房诊疗、日间手术和日间化疗等。在恶性肿瘤的管理中,日间诊疗正逐渐发挥重要作用。根据《中国恶性肿瘤日间诊疗专家共识(2022版)》[28]的定义,肿瘤日间诊疗是指恶性肿瘤患者白天在医院接受诊疗、夜间回家休息的一种新型医疗服务模式。日间诊疗具有“短平快”的特点,使有限的医疗资源得到优化利用,在一定程度上缩短了患者的住院天数,减少了患者的医疗开支,同时也提高了医院的床位使用率,进一步解决患者“住院难”的问题,从而达到医患双赢的目的[48]。 恶性肿瘤患者日间化疗需求大,但各单位在日间化疗制度建设方面有较大差异,开展的病种也不一致[29]。在美国,95%的肿瘤治疗是在日间病房开展的。我国日间诊疗在所有肿瘤诊疗模式中所占比例不足5%,且很多地区的日间诊疗只能按门诊标准结算,医保未覆盖,影响了患者对日间诊疗的选择[49]。研究表明,中国乳腺癌患者的5年生存率已超过80%,临床治愈机会显著高于其他常见恶性肿瘤,但由于医疗资源分布不均,部分乳腺癌患者在实现治愈的过程中存在很多困难[48]。 1.2.1.2 输注中心(院内和院外)及其存在的困境 输注中心起源于美国,部分使用特殊药品的患者可以到个体诊所或直接面向患者(direct to patients,DTP)的输注中心进行输液或注射,这种模式可以优化患者用药程序、缩短整体时间、降低经济成本。2016年5月,我国第1家日间病房输注中心在南通市肿瘤医院建立,之后日间病房输注模式逐渐在全国范围内推广。在日间输注中心,患者无需办理住院手续就能获得医院的专业输注配套应急服务,输注结束、观察完毕后就可以回家休息。据报道,与住院输液相比,患者在输注中心治疗,人均医疗费用降低400~500元[50]。 目前输注中心主要有医院自主建设、医院和第三方联合共同建设、DTP药房或其他连锁药房建设3种模式。影响输注中心发展的主要因素包括:①医疗护理资质;②输注中心的建设所需的软硬件配套成本;③医保和相关法律政策缺乏;④由公立医院、大医院向院外输注中心流转患者需要一个长期过程;⑤医疗市场的利益分配;⑥潜在医疗风险。 1.2.1.3 居家诊疗及其存在的困境 目前我国居家诊疗需求巨大。近几年居家诊疗服务发展迅速,也获得了国家的大力支持。2020年12月14日,国家卫生健康委医政管理局在《国家卫生健康委办公厅关于进一步推进“互联网+护理服务”试点工作的通知》中指出,充分发挥大型医院优质护理资源的帮扶带动作用,借助城市医疗集团、县域医共体、专科联盟以及远程医疗等形式,提升基层护理服务能力,让二级及以下医疗机构和基层医疗机构在“互联网+护理服务”中发挥更大的作用。目前恶性肿瘤患者的居家诊疗主要是各种导管的管理、部分药物的注射、姑息治疗、精神心理及营养支持等,以护理服务为主。居家上门服务为患者提供了极大便利,但同时存在明显问题。①合法合规、责任认定、保护患者和医务人员的合法权益以及服务监管,均存在隐患;②脱离医疗机构场所的服务质量难以保证;③上门服务的成本与收益对医疗机构存在一定考验。 1.2.1.4 网络医疗及其存在的困境 网络医疗近几年发展迅速。广义的网络医疗包括一切与医疗有关的网络服务,如网上挂号、网上查看检验检查报告、网络购药等。狭义的网络医疗是指通过网络连接医生/护士和患者,实施问诊和部分看诊,给患者开具处方进行治疗,或解答患者的医疗护理问题,指导患者康复或配合治疗、监测病情等。 国内网络医疗大致可以分为网站咨询、虚拟医院和移动互联3个阶段[51]。网络医疗在一定程度上,极大地方便了患者出院后的继续医疗,特别是各种手术之后、慢性病住院治疗之后随访期间的病情管理,通过网络方式,可以避免患者来回于居住地和医院之间,也节约了医院的医疗资源。但目前网络医疗也存在一些弊端。①患者信息存在泄露风险;②非面对面的诊疗活动可能导致信息获取不完整、不准确,存在较大医疗安全风险;③在部分地区,虽然网络医疗已经获得部分医保政策支持,但限制条件较多,需要进一步优化、加强。 1.2.2 国家与各地相关政策的规定与支持及相关共识/指南 有关的政策和专家共识在1.1.4节内容中已经详细叙述。总体来说,目前配套的法律法规、行业规范仍然明显不足,呼吁有关部门、组织尽快制订相应的法律法规,行业制订相关规范、共识或指南,提前对便捷诊疗进行规范,防患于未然,保护人民生命健康,促进便捷诊疗健康有序发展。 共识意见:便捷诊疗是指具有资质的医疗机构/工作人员,在多种场景里,出于方便患者的目的,优化就医程序、缩短就医流程、快速提供医疗护理服务的各种诊疗活动,是PCC模式的重要组成部分。广义的便捷诊疗涉及患者就医的整个过程,包括从进入医疗机构至诊疗服务结束。如网上预约挂号,也属于广义的便捷诊疗。狭义的便捷诊疗区别于按照传统程序在正规医疗机构进行的诊疗活动,是指通过特定形式的诊疗活动,快速解决患者的医疗护理需求。通过近年来的实践,狭义的便捷诊疗主要包括日间诊疗中心、输注中心(院内和院外)、居家诊疗、网络医疗等。 1.3 目前肿瘤诊疗中存在的矛盾与需求 近几十年,我国医疗水平不断提高,医保政策基本覆盖了所有人群,人民获得的医疗服务明显改善,但仍存在一些问题需要进一步解决。 目前在诊疗活动中存在的矛盾如下:①医疗资源利用率有待进一步提高。目前医疗资源利用的现状为大型医院人满为患、基层医院大量空床;大型医院医务人员超负荷工作、基层医院医务人员经验不足,特别是疑难重症相关科室;社区医疗机构诊疗服务缺失等。②患者满意度有待进一步提升,尤其是恶性肿瘤患者,这一群体往往在身体和心理上遭受双重打击,在诊疗过程中容易因诊疗服务的不便而加重不良体验,特别是在漫长的治疗过程中,生活质量明显下降,容易导致患者对诊疗的配合度、依从性下降,最终影响患者的预后。 患者的需求可概括为在保持一定水平的生活质量的前提下,接受高质量的医疗服务。事实上,根据近几十年的发展与实践,恶性肿瘤的医疗服务可以适当分割,如诊断和初始治疗可以在一定级别的医院进行,后续的辅助治疗可以在当地基层医疗机构实施,从而既保证医疗服务的质量和连续性,又降低对患者生活质量的不良影响。 共识意见: (1)目前诊疗中存在的矛盾主要是医疗资源的利用率较低,患者的就医负担较重,影响医疗服务的质量和患者的预后。 (2)患者的需求可概括为在保持一定水平的生活质量的前提下,接受高质量的医疗服务。 2. 推进并制订符合中国国情的肿瘤创新诊疗模式 PCC模式正是在当前我国国情下,着眼于目前医疗活动中存在的矛盾与患者需求,既有利于合理分配使用医疗资源、保证大型医院的工作质量、促进基层医院的发展、丰富提升社区医疗的内涵,又可以在很大程度上减轻患者反复到大型医院接受治疗的负担,对增加患者依从性、提升患者的生活质量具有重要作用。经专家组讨论,本共识对符合我国国情的PCC提出以下建议。 2.1 推进便捷诊疗的建设与普及 2.1.1 日间诊疗中心 目前,肿瘤日间诊疗中心主要提供日间手术、日间化疗/靶向治疗服务、随访及复查,其基本配置与管理主要围绕化疗设置,可根据各医院的体量和专科特点,设置全院统一的日间诊疗中心或专科日间诊疗中心。肿瘤的日间手术也被逐渐推广并取得较好的效果。现行有多部规定、共识可依据参考。硬件设置方面,日间诊疗中心与住院部病房基本相同,常规的医疗设施、仪器设备、急救物品需完备并保持处于良好状态、随时可用;其环境应适当美化,通过设计、装修达到在空间上提升患者的就医体验。药物方面,部分医院的日间诊疗中心对抗肿瘤药物进行了准入。行政管理方面,根据各单位日间诊疗中心的主要设置方,由医院或科室管理。人员管理方面,应设置常任行政人员进行人力资源管理。可设置常驻医生或由各专科医生各自管理预约收治的患者。护理应设置常驻人员,并具有一定的肿瘤患者护理经验和资质。患者方面,大部分设置日间诊疗中心的医院都对患者设置了准入标准,既保证符合标准的患者能及时获得便捷服务,又可大大降低医疗风险。病历文书方面,多个单位对日间病历进行了明确规定,目前均在探索阶段,总的原则是及时、准确、完整记录,并履行相关知情同意等手续。医保方面,依据各地政策,部分医院的日间诊疗服务已纳入医保报销范围,这方面仍需进一步实践探索,建议在开展日间诊疗服务之前,与监管部门、医保部门充分沟通。信息平台建设方面,可在各医院原有医疗护理信息平台上增加日间诊疗中心的模块,或依托原有的电子病历系统按24 h出院进行使用。需要强调的是,日间手术室的设置应与住院部手术室相同,日间诊疗中心应建立合理、流畅的急救流程、不良事件处理预案,并定期进行急救和消防应急演练。日间诊疗中的医疗护理服务应纳入医院的质控范围。日间诊疗中心可依据各医院和各科室实际情况协助或开展对肿瘤患者的随访、健康教育等活动,同时采用多种形式充分开展人文关怀。 2.1.2 输注中心(院内和院外) 目前,我国各级医疗机构、药品零售网点覆盖面广,为开展输注提供了广阔而坚实的基础。针对日益增加的输注需求,建立运行多种模式的输注中心,从而方便患者就近接受输注治疗。①医疗机构设置独立输注中心,依托医疗机构完善的基础设施和服务规范,可以为附近的居民或其他不便住院的患者,提供便捷输注服务。②医疗机构与第三方联合设置院外输注中心,应根据所在地人口结构合理选址,并配备必要的软硬件设施,特别是充足的急救设备和有资质的从业人员,在规定的时间内为附近居民提供输注服务,第三方的资质应由卫生行政部门确认。③DTP药房内部设置输注中心,由于目前零售药房营业网点多,在设置DTP内部输注中心时应根据附近居民输注服务需求量和DTP药房网点数量,科学合理设置,避免浪费资源。针对在院外输注的患者,建议医保给予一定的政策支持,特别是既往需要住院输注的患者转为院外输注时,医保应当给予一定的报销额度,从而既鼓励患者选择院外输注、减轻住院医疗服务负担,又可以降低医保支出。在此过程中,建议相关部门加快制订相应的指导文件,对院外输注中心的性质、资质、设置、监管等进行明确的规定,从而促进其健康发展。 2.1.3 居家诊疗服务 可根治的恶性肿瘤患者在关键治疗结束后,需要长期接受辅助治疗、维持治疗、支持治疗以及定期随访,不可根治的恶性肿瘤患者需要接受对症支持治疗、姑息治疗以及精神心理治疗等。如果这些治疗依托医院实施,一方面医院无足够的资源应对,另一方面会导致患者各方面成本剧增,而其中部分治疗简便易行、具有较高的安全性,如各种管道的护理、伤口护理、部分药物(如癌性疼痛的止痛药物)注射治疗、随访过程中的血液采样、晚期恶性肿瘤患者的姑息治疗等,均可以在患者家中实施[32,52-56]。从我国每年癌症新发病例及治疗情况看,居家诊疗的需求巨大[57-58]。 居家诊疗服务是目前部分人民群众的迫切需要,但针对性的政策法规制订需要经过调研、讨论、制定、发布等一系列过程。目前尚缺乏具体的法律法规条文对居家诊疗进行详细规定与指导,已有的政策主要是针对居家养老服务,对于临床医疗护理服务还没有特定的文件,仅在国家卫生健康委员会印发的《进一步改善护理服务行动计划(2023—2025年)》中提及,进一步扩大“互联网+护理服务”覆盖面,逐步增加“互联网+护理服务”医疗机构数量和上门护理服务项目数量,惠及更多人群,以及应根据临床护理需求和辖区居民上门护理服务等需求,切实加强基层医疗机构护士人力配备,着力增加基层护理服务供给。因此,目前开展居家诊疗服务应根据当地的法律法规、行业规范、主管部门的指导意见,灵活掌握、逐步探索。 目前针对恶性肿瘤患者已经开展的居家诊疗服务主要包括以下几个方面:①晚期恶性肿瘤患者的姑息治疗,包括人体腔道护理、皮肤护理、癌性疼痛治疗、营养支持、精神心理支持等;②恶性肿瘤患者术后的切口护理、植入管道护理;③居家用药管理;④指导、协助康复;⑤延伸处方服务。开展居家上门服务显著改善了患者的生活质量,节约了患者的经济成本[59-60]。 因此,针对目前人民群众需求及存在的问题,建议从国家层面尽快出台相关的政策对便捷诊疗提供支持与指导,并出台相应的法律、法规对患者和从业人员进行保护和约束,同时在前期多部共识、指南的基础上,制订相应的业务规范性文件,对便捷诊疗进行系统性规范,方便从业人员依照提供服务。建议有主管部门、监管部门、业务部门建立联合督导机制,提升便捷诊疗服务的质量、保护患者和从业人员。 便捷诊疗是分级诊疗的具体体现之一,不同层次的医疗机构/从业人员可以提供不同层面的便捷诊疗服务。综合医院/专科医院及其医务人员可在医院/科室单独设置日间诊疗中心,提供高水平、综合性便捷诊疗服务,并在居家上门服务中发挥示范、指导、支持与托管的作用;基层医院可设立综合日间诊疗中心、提供居家上门服务,为附近的居民提供便捷诊疗服务;社区医院和个体诊所可以为患者提供居家上门服务。未来将在不断探索中,逐渐合理分流患者。 2.1.4 智慧医疗 智慧医疗可表述为利用先进的物联网技术在医药卫生领域的深入应用和实践,实现患者与医护人员、医疗机构、医疗设备之间的互动,逐渐从疾病治疗走向健康预防,从传统医学到数字医学再到信息医学的转变,更大程度上满足人们预防性、个性化的医疗需求[61]。智慧医疗由智慧医院系统、区域卫生系统和家庭健康系统3部分组成[61]。智慧医疗以智能的方式主动管理并满足医疗活动中的各种需求,极大地提高了某些医疗活动的效率和准确度,是医疗卫生领域信息化建设的更高阶段[62]。随着与智慧医院建设相关的利好政策密集出台,5G、人工智能、大数据、物联网等医工结合项目加速推进,智慧医院已成为现代医院管理、改善患者就医的重要支撑手段,是推动和促进医院信息化建设和高水平发展的有力措施。我国《基本医疗卫生与健康促进法》第四十九条规定,国家推进全民健康信息化,运用信息技术促进优质医疗卫生资源的普及与共享。医疗信息化是实现《“健康中国2030”规划纲要》的重要支撑。 在便捷诊疗的具体实践活动中,智慧医疗可以在以下几个方面发挥作用。①临床诊疗实践,特别是诊断和预测。②随访与监测:患者可通过穿戴智慧终端,记录并上传关键生命信息,有利于医务人员及时发现并处理不良事件。③康复:智慧医疗在康复领域,可以发挥一定作用,例如,智能机器人可协助患者进行脑卒中后康复锻炼,居家智能康复综合服务平台可以协助慢性病患者进行长期康复锻炼[63-64]。④心理:人工智能在心理健康领域也有广泛的应用,其发挥的作用包括多样化心理健康数据的收集、复杂心理健康数据的处理、心理干预与治疗[65]。已经有多项研究探索了人工智能在恶性肿瘤患者心理管理中的作用,并取得了显著的效果[66-67]。 2.1.5 便捷诊疗的规范标准 由于目前便捷诊疗还处于探索阶段,本共识专家组通过讨论,建议适当对便捷诊疗活动进行规范,特提出以下标准,供各医疗机构参考。①各级医疗机构均有义务根据实际条件,向患者提供便捷诊疗服务,二级及以上医院应开展日间诊疗服务,酌情开展居家上门服务;一级医院及以下医疗机构,应积极开展居家上门服务。②各级医疗机构可根据当地相关政策积极开展网络医疗。③各级医疗机构应积极主导或合作开展日间诊疗或输注(院内和院外)服务。④开展日间诊疗、输注中心服务时,场所应按照住院部病房标准设置,配备必要的仪器设备,包括但不限于供氧、吸氧、心电脉氧饱和度监护、急救车、除颤仪、吸引器等。⑤开展网络医疗服务时,应严格按照医疗护理常规,详细了解患者病情和诉求,给予患者合理的医疗护理指导。⑥开展居家上门服务时,应根据患者的实际病情提供合理的医疗护理服务,并详细记录。⑦开展任何形式的便捷诊疗服务,都应遵循我国相关的法律、法规、行业规范、诊疗常规。⑧开展任何形式的便捷诊疗服务,包括提供在线医疗服务时,服务人员都应具备相应资质,并严格遵守诊疗指南,以便为患者提供适当的治疗和指导。⑨开展任何形式的便捷诊疗服务,都应根据医疗机构和当地实际情况,避免浪费经济成本和医疗资源。⑩主管部门和相关医疗机构应积极宣传便捷诊疗。 共识意见: (1)推进便捷诊疗的核心是各医院能根据自身现状,为患者提供灵活多样的便捷诊疗服务,包括日间诊疗中心、输注中心(院内和院外)、医联体医院、社区医院、护士到家服务等。 (2)恶性肿瘤日间诊疗中心的硬件设置与住院部病房基本相同,常规的医疗设施、仪器设备、急救物品需完备并保持处于良好状态、随时可用;人员应灵活配置并给予定期培训以保证日常的管理和专业的服务质量。 (3)恶性肿瘤患者居家诊疗需求大,可行性好,亟需政策法规、行业规范支持。 (4)恶性肿瘤患者便捷诊疗可显著改善患者生活质量,降低患者经济成本。 (5)尽快出台更多、更具体的扶持政策和配套法律法规以及行业规范。 (6)智慧医疗强调以智能的方式主动管理并满足医疗卫生领域的多方需求,并凭借在系统集成、互联互通、智能处理等方面的高水准,保证人们适时获得预防性和治疗性的医疗服务,激励个人做出更明智的决策,是医疗卫生领域信息化建设的更高阶段。 (7)智慧医疗在临床诊断、病情监测、康复、心理等方面有广泛而有效地应用。智慧医疗在便捷诊疗实践中可以提高各个环节的服务质量和效率,减少患者的就医负担,未来可能给肿瘤治疗带来革命性变化。 (8)呼吁主管部门制订与便捷诊疗相符合的医保报销政策及相应收费标准,准确体现医疗服务人员的劳动价值,提高医疗服务人员提供便捷诊疗服务的积极性。 2.2 PCC模式的具体实施 2.2.1 PCC模式实施依据 根据对PCC模式的定义,患者的合理需求和具体病情是PCC的服务依据。需要强调的是,依据患者的合理需求,并不意味着忽视患者的具体病情。患者及其家属对于疾病的认识有限,医务人员应基于客观病情,在与患者及其家属充分沟通的基础上,尊重患者的诊治意愿,制订诊疗方案。为了充分了解患者的需求,临床中不断开发了一些问卷和量表,临床医生在制订患者的治疗、随访方案时,可一定程度参考患者的选择偏好[68-69]。简而言之,PCC模式的实施依据是疾病的诊疗指南以及患者及家属的诊治意愿和偏好。 2.2.2 PCC模式的流程和主要内容 对于恶性肿瘤患者,PCC模式涉及各个层级医院、医疗机构和医务人员。恶性肿瘤患者的PCC模式可以基本分解为包括根治性治疗、姑息性治疗在内的抗肿瘤治疗,以及侧重患者本身的辅助支持治疗。PCC模式应充分考虑恶性肿瘤患者在治疗全过程中所需要的各层级医疗资源、治疗条件等,结合患者的病情和个人及家属的意愿,制订全面的治疗计划和其后的管理计划,患者在不同治疗阶段根据不同的目的,到相应的医疗机构或在居家环境中获取医疗护理服务。例如,乳腺癌根治术后患者,手术由具有资质的医院完成,术后的首次辅助治疗也可在同一医院完成,其后的辅助治疗、随访复查,可根据患者居家周围的医疗条件确定合适的医疗机构,进行相应的诊疗服务,随访期间,如果有居家医疗护理需求,则可根据实际情况选择居家上门服务。在整个PCC过程中,可以由主管医生和患者为主导,保持沟通,充分选择符合病情需要的便捷诊疗方案和措施。类似的,对于晚期姑息性治疗患者,可由大医院专科医务人员确定并实施初步治疗方案,由患者居家附近的医疗机构完成后续治疗的具体实施,并由社区医疗卫生机构或就近的个体诊所完成居家上门服务。在此过程中,建议提供心理辅导、肿瘤遗传咨询等服务内容。PCC模式的整体流程如图1所示,便捷诊疗的整体流程如图2所示。 应当注意的是,PCC不是唯患者为依据,肿瘤学专业性较强,患者闻癌色变,对当今肿瘤治疗学的进展知之甚少。作为医务人员,应与患者及其家属充分沟通,使其尽可能对所患肿瘤的诊断、治疗、预后、医疗费用、随访等有充分的了解,充分考虑多种因素,为患者提供规范、科学、合理的诊疗方案选择,尽量确保患者享受到医学进步带来的希望,同时避免造成经济成本过度消耗、生活质量过度下降。当然,如何做到最佳的平衡,应因人而异、因地制宜。 2.3 PCC全方位全周期健康管理模式 近年来,PCC全方位全周期健康管理模式逐渐受到重视,其包含了肿瘤的核心诊疗活动,是一种综合性健康管理理念和实践模式,旨在通过跨学科、跨领域的合作,以患者为中心,全链条覆盖肿瘤的预防与筛查、早期诊断、规范化治疗、康复与生活质量管理等全生命周期的不同环节。这种模式强调预防、干预、治疗和康复的无缝衔接,以实现健康的综合性管理。在全方位全周期健康管理模式中,肿瘤健康管理需覆盖癌前周期、急病周期(恶性肿瘤治疗周期)和癌后周期(慢性病周期)[70]。癌前周期强调全周期维护人民健康,恶性肿瘤防控战线前移,注重预防和筛查,推进早诊早治;急病周期,以医院治疗为核心,通过多学科规范化综合治疗,实现恶性肿瘤治愈或延长生存;慢性病周期则以患者为中心,实施全方位、跨学科健康管理,在减少恶性肿瘤及其诊疗对患者全身健康伤害和延长患者生存的同时,注重患者生活质量的改善。 PCC全方位全周期管理模式注重从肿瘤的发生预防开始,通过健康教育提高人们的认知和意识,及早发现潜在风险。重视恶性肿瘤筛查和早诊早治,一旦发现可疑恶性肿瘤,需要进行早期诊断,制订治疗方案并实施规范化治疗。在治疗过程中,追求更高比率的治愈和生存期延长,定期采集PRO信息,注重提高患者的生活质量,并加强对伴随疾病的管理。在治疗完成后,进行康复与生活质量管理,帮助患者恢复身心健康,降低复发转移和疾病进展的风险。同时,伴随着全方位全周期管理模式的发展,很多新兴交叉学科衍生出来,包括心血管肿瘤学、肿瘤肾病学、肿瘤生殖医学等[71-73]。PCC全方位全周期健康管理模式正在迅速发展,并在以乳腺癌为代表的肿瘤领域取得显著进展[70]。另外,疾病管理师在肿瘤患者的PCC中有望发挥重要作用[74-75]。随着医疗理念的不断演进和技术的不断创新,越来越多的医疗机构将关注重点从单一的疾病治疗转向了患者的全面健康需求。 共识意见: (1)PCC模式应依据患者的合理需求和具体病情,PRO和患者选择偏好是重要参考。 (2)PCC模式应是多层次、连续的诊疗服务,同各级医疗机构和医务人员连续向患者提供优质的医疗服务,实施主要治疗的医生和患者可以发挥主导作用,其他医务人员积极配合。 (3)PCC模式不是唯患者为依据,应将患者合理诉求与医学充分结合,既体现医学发展成果,又体现人文关怀。 (4)PCC全方位全周期健康管理模式以诊疗为核心,同时注重从筛查到最终的安宁疗护全程干预,旨在对患者提供全程的优质医疗护理服务,高度契合健康中国的理念。 3. 以患者为中心的肿瘤创新诊疗模式的具体获益 3.1 PCC模式对患者的影响 恶性肿瘤患者常合并癌性疼痛、疲乏、身体功能下降、不良心理反应等,每次到医院接受诊疗,都是一次挑战,包括了交通、经济、就医等多个环节的负担,导致患者在整个治疗过程中体验极差,甚至有患者因此放弃治疗。因此,PCC模式对患者的直接影响是可以显著改善患者的就医体验,免去大量烦琐的过程,节约了经济成本和时间成本,同时也减轻了患者的疲乏感,也为患者就近接收到有效治疗提供便利,可极大地提高患者的依从性,从而可以更好地按照诊疗计划接受医疗护理服务。 已有多项研究证实了PCC的上述优势。例如,Verma等[76]评估了153 996例结肠癌患者早期支持出院(early supported discharge,ESD)方法的安全性和成本效益。ESD是残疾程度较低患者的有效照护途径,患者可以提前出院,在家接受进一步的康复治疗,这在一定程度上与PCC模式相似。结果显示,ESD可显著降低医疗成本和非选择性再入院率。另一项研究评估了ESD在脑卒中患者中的长期成本效益。结果表明,脑卒中患者诊疗后采用ESD照护的增量成本效益比(质量调整生命年用于衡量结果)明显低于无ESD照护的普通病房,提示ESD是一种具有成本效益的策略[77]。国内研究人员也探索了PCC模式的应用价值。例如,陶敏芳等[78]研究表明,我国一家三级医院日间化疗患者的平均住院时间为1.83 d,而普通内科病房收治的类似患者的住院时间为4.3 d。日间化疗的实施大幅缩短了患者的住院时间,使患者的等待时间<2 d,大大减少了患者的时间浪费。此外,蔺文燕等[79]调查了日间治疗和肿瘤外科病房在住院时间、成本、结果、不良事件发生率、患者满意度方面的差异。结果显示,外科肿瘤科日间病房的平均住院时间为2.26 d,而普通外科肿瘤科病房为4.04 d。在平均费用方面,外科肿瘤日间病房的患者费用显著低于普通外科肿瘤病房的患者。此外,恶性肿瘤患者对日间管理模式和治疗结果满意度显著更高。然而,日间治疗和普通病房在治疗结果和不良事件发生率方面无显著差异。 此外,PCC模式将三级医院、初级医院、社区医院和家庭护理整合到一个便捷的医疗系统中,为患者提供了近距离接受有效治疗的选择,极大地提高了患者的依从性,使患者能够获得与诊断和治疗计划一致的医疗服务。一项研究分析了慢性病患者(糖尿病、高血压和高脂血症)的医疗依从性,结果显示,在采用PCC模式的医疗机构接受治疗患者的药物依从性明显更高[80]。然而,关于PCC模式对恶性肿瘤患者的服药依从性的研究仍相对有限,未来还需要更多的临床试验进行分析和总结。 3.2 PCC模式对医院和医务人员的影响 PCC模式可以产生显著的分流作用:一是将部分患者由住院病房分流至日间诊疗中心,二是将大型医院的部分患者分流至基层医院、基层医院的部分患者分流至社区医院或居家,从而有助于实现分级诊疗,解决住院部床位紧张、基层医院床位使用率不高的问题,使大型医院的医务人员可以将更多的精力分配至更需要的患者,而基层医务人员也可以接触到更多的患者,实现了医疗领域的分工优化。 3.3 PCC模式对医保的影响 日间诊疗、居家诊疗等模式可以节约大量住院时产生的医疗费用,且PCC模式充分尊重了患者和家属的意愿,在一定程度上可以减少过度医疗行为,从而间接降低医保费用支出,特别是在目前世界范围内大力推广的DRG/DIP付费模式的前提下,转移一部分治疗到便捷诊疗中去,既可以降低住院患者的总医疗费用,尤其是可以降低非治疗费用,又可以方便患者。另外,PCC模式还可能通过改善患者的治疗质量,而降低总医疗成本。 共识意见: (1)PCC模式方便患者,可改善患者就医体验、提高生活质量和依从性,并节约患者经济成本。 (2)PCC模式可以优化资源配置。 (3)PCC模式可以促进医疗机构和医务人员发展。 (4)PCC模式有利于医保成本控制。 (5)PCC模式可从生理-心理-社会3个层面惠及患者。 4. 以患者为中心的肿瘤创新诊疗模式存在的问题、发展方向与展望 目前PCC模式仍然在探索和实践,虽然行业已经有一些共识发布,但在实践中,不同地区和医院实际运行中存在较大的差异。①不同地区的日间诊疗、输注中心(院内和院外)、居家上门服务、智慧医疗等开展与否及其密度、深度及质量均有较大差异。此外,不同地区和医院所需的基础设施水平和质量各不相同。②便捷诊疗领域仍缺乏标准化的法规和监管,包括如何建立、运营和管理提供医疗服务的医疗机构,如何分配和选择医疗保健专业人员,以及需要进行何种培训,这些都在医疗服务的质量和安全方面构成潜在风险。③不同地区医保政策的支持力度和内容也明显不同,在许多地区和省份,医疗保险还未覆盖便捷诊疗,这增加了患者的经济负担,限制了PCC模式的推广。因此,仍需要进一步扩大实践范围、创新实践模式,并将相关的立法、立规提前,从而保障这一新的诊疗模式健康发展、最终惠及人民大众。 根据已有的实践及相关的研究报道,本共识专家组经过讨论,认为PCC模式亟待完善的方向主要包括以下几个方面。①推动便捷诊疗的发展,包括积极推进日间化疗中心向日间诊疗中心发展,推广日间手术,为恶性肿瘤患者提供更多便利服务;积极推动输注中心(院内和院外)的普及与建设,并进一步规范其运行流程;强化县区级医院在恶性肿瘤诊治中的作用,通过医联体、远程医疗等多种形式,提升县区级医院恶性肿瘤诊治水平;支持社区医院/卫生服务中心、个体诊所在居家诊疗中发挥积极作用;通过引入支持性政策和来自国家卫生健康委员会的财政支助,促进综合医院和相关医疗机构的参与。②尽快制订规范、政策、法律和法规,这些文件应概述医疗设备、器械、药物和急救设施的分配标准,以及医疗保健专业人员和管理人员的资格和培训需求,以确保便捷诊疗的安全性和有效性。还需要监测患者和临床医生的行为,确保隐私保护和维护个人权利。③建立PCC相关的费用标准和医疗保险报销政策,以减轻患者的经济负担,促进患者从三级医院转移,表彰服务人员的宝贵劳动,提高医护人员的服务动力。 目前仍处于PCC模式的初步探索阶段,世界各国均未形成成熟的方案,但这既是对生命的尊重,也是对患者的尊重。PCC模式对患者的生物学预后、精神心理、家属和家庭,以及对医务人员和医疗机构,甚至对社会文化,都必将产生显著而深远的影响,同时仍然需要大量的临床研究和社会学研究去总结,并在实践中不断优化这一模式。本共识基于我国现阶段在PCC模式的实践经验和相关研究,对相关问题进行了梳理和总结,归纳了相关共识意见,一方面希望通过本共识促进医学界同行和相关各界人员积极参与PCC模式实践中,另一方面呼吁相关部门加快相关法律法规的制订,为健康中国建设贡献力量。 《以患者为中心的肿瘤创新诊疗模式中国专家共识》编写组 执笔专家 马 飞 中国医学科学院肿瘤医院 莫红楠 中国医学科学院肿瘤医院 撰写小组组员(以姓名拼音为序) 陈闪闪 中国医学科学院肿瘤医院 陈万一 重庆大学附属肿瘤医院 崔久嵬 吉林大学第一医院 高庆蕾 华中科技大学同济医学院附属同济医院 郝继辉 天津市肿瘤医院 胡 海 浙江省肿瘤医院 李 悦 哈尔滨医科大学第二医院 李斯丹 中国医学科学院肿瘤医院 李玉文 四川大学华西医院 梁 婧 山东第一医科大学第一附属医院 刘 健 福建省肿瘤医院 刘彩刚 中国医科大学附属盛京医院 刘新兰 宁夏医科大学总医院 刘真真 河南省肿瘤医院 刘芝华 中国医学科学院肿瘤医院 陆海波 哈尔滨医科大学附属肿瘤医院 陆箴琦 复旦大学附属肿瘤医院 罗 婷 四川大学华西医院 罗娅红 辽宁省肿瘤医院 吕国悦 吉林大学第一医院 倪 鑫 北京儿童医院 欧阳取长 湖南省肿瘤医院 潘跃银 中国科学技术大学附属第一医院 沈松杰 北京协和医院 宋玉琴 北京大学肿瘤医院 宋张骏 陕西省人民医院 宋振川 河北医科大学第四医院 孙 涛 辽宁省肿瘤医院 王 玉 山西省肿瘤医院 王海波 青岛大学附属医院 王红霞 复旦大学附属肿瘤医院 王树森 中山大学附属肿瘤医院 王永胜 山东省肿瘤医院 王振宁 中国医科大学 吴 炅 复旦大学附属肿瘤医院 邢镨元 中国医学科学院肿瘤医院 徐兵河 中国医学科学院肿瘤医院 杨碎胜 甘肃省肿瘤医院 姚 峰 武汉大学人民医院 姚和瑞 中山大学孙逸仙纪念医院 叶 峰 厦门大学附属第一医院 殷咏梅 江苏省人民医院 曾晓华 重庆大学附属肿瘤医院 张淑群 西安交通大学第二附属医院 周 俭 复旦大学附属中山医院 周 清 广东省人民医院肿瘤医院 周彩存 上海市东方医院 庄爱华 中山大学附属肿瘤医院 参考文献 [1] XIA C, DONG X, LI H, et al. Cancer statistics in China and United States, 2022: profiles, trends, and determinants[J]. Chin Med J (Engl), 2022, 135(5):584-590. [2] MEAD N, BOWER P. Patient-centredness: a conceptual framework and review of the empirical literature[J]. Soc Sci Med, 2000, 51(7):1087-1110. [3] 陈金星.个案管理模式在肿瘤患者日间诊疗期间的应用研究[C].上海:上海市护理学会.第五届上海国际护理大会论文摘要汇编(上),2022. [4] HARDER H, BALLINGER R, LANGRIDGE C, et al. Adjuvant chemotherapy in elderly women with breast cancer: patients' perspectives on information giving and decision making[J]. Psychooncology, 2013, 22(12):2729-2735. [5] DAR M A, CHAUHAN R, MURTI K, et al. Development and validation of subjective financial distress questionnaire (SFDQ): a patient reported outcome measure for assessment of financial toxicity among radiation oncology patients[J]. Front Oncol, 2021, 11:819313. [6] DE SOUZA J A, YAP B J, HLUBOCKY F J, et al. The develo-p ment of a financial toxicity patient-reported outcome in cancer: the COST measure[J]. Cancer, 2014, 120(20):3245-3253. [7] RIVA S, BRYCE J, DE LORENZO F, et al. Development and validation of a patient-reported outcome tool to assess cancer-related financial toxicity in Italy: a protocol[J]. BMJ Open, 2019, 9(9):e031485. [8] HU J C, WILLIAMS S B, CARTER S C, et al. Population-based assessment of prostate-specific antigen testing for prostate cancer in the elderly[J]. Urol Oncol, 2015, 33(2):69.e29-34. [9] LATHAN C S, CRONIN A, TUCKER-SEELEY R, et al. Association of financial strain with symptom burden and quality of life for patients with lung or colorectal cancer[J]. J Clin Oncol, 2016, 34(15):1732-1740. [10] NEUGUT A I, SUBAR M, WILDE E T, et al. Association between prescription co-payment amount and compliance with adjuvant hormonal therapy in women with early-stage breast cancer[J]. J Clin Oncol, 2011, 29(18):2534-2542. [11] RAMSEY S D, BANSAL A, FEDORENKO C R, et al. Financial insolvency as a risk factor for early mortality among patients with cancer[J]. J Clin Oncol, 2016, 34(9):980-986. [12] DE SOUZA J A, YAP B J, WROBLEWSKI K, et al. Measuring financial toxicity as a clinically relevant patient-reported outcome: the validation of the comprehensive score for financial toxicity (COST)[J]. Cancer, 2017, 123(3):476-484. [13] DI MAIO M, BASCH E, BRYCE J, et al. Patient-reported outcomes in the evaluation of toxicity of anticancer treatments[J]. Nat Rev Clin Oncol, 2016, 13(5):319-325. [14] YANG L Y, MANHAS D S, HOWARD A F, et al. Patient-reported outcome use in oncology: a systematic review of the impact on patient-clinician communication[J]. Support Care Cancer, 2018, 26(1):41-60. [15] 张诚霖,李青荷,吴翠干,等.乳腺癌患者自我报告结局评估工具的研究进展[J].中华护理杂志,2021,56(6):948-951. [16] PORTER I, DAVEY A, GANGANNAGARIPALLI J, et al. Integrating patient reported outcome measures (PROMs) into routine nurse-led primary care for patients with multimorbidity: a feasibility and acceptability study[J]. Health Qual Life Outcomes, 2021, 19(1):133. [17] LU S C, PORTER I, VALDERAS J M, et al. Effectiveness of routine provision of feedback from patient-reported outcome measurements for cancer care improvement: a systematic review and meta-analysis[J]. J Patient Rep Outcomes, 2023, 7(1):54. [18] 姚瑶,张春森,胡晓娟,等.乳腺癌患者报告结局量表条目筛选和信度与效度考核[J].中国卫生统计,2018,35(2):204-208. [19] MO H, YAN X, ZHAO F, et al. Association of taxane type with patient-reported chemotherapy-induced peripheral neuropathy among patients with breast cancer[J]. JAMA Netw Open, 2022, 5(11):e2239788. [20] ZHAI J, SUN X, ZHAO F, et al. Serum sodium ions and chloride ions associated with taxane-induced peripheral neuropathy in Chinese patients with early-stage breast cancer: a nation-wide multicenter study[J]. Breast, 2023, 67:36-45. [21] 国家老年疾病临床医学研究中心,国家科技部内镜微创技术装备与标准国际联合研究中心.综合医院日间手术室运行和管理中国专家共识(2022版)[J].中华消化外科杂志, 2022,21(9):1173-1179. [22] 中华医学会麻醉学分会.日间手术麻醉专家共识[J].临床麻醉学杂志,2016,32(10):1017-1022. [23] 中华医学会麻醉学分会.成人日间手术后镇痛专家共识(2017)[J].临床麻醉学杂志,2017,33(8):812-815. [24] 国家老年疾病临床医学研究中心.日间手术病历书写规范专家共识(2019年)[J].中国普通外科杂志,2019,28(10):1171-1176. [25] 中华医学会外科学分会乳腺外科学组.乳腺外科日间手术中国专家共识(2021版)[J].中国实用外科杂志,2021, 41(11):1201-1205. [26] 马飞,徐兵河,邵志敏,等.乳腺癌随访及伴随疾病全方位管理指南[J].中华肿瘤杂志,2019,41(1):29-41. [27] 国家肿瘤质控中心乳腺癌专家委员会,北京乳腺病防治学会健康管理专业委员会.中国乳腺癌随诊随访与健康管理指南(2022版)[J].中华肿瘤杂志,2022,44(1):1-28. [28] 中国肿瘤日间诊疗协作组.中国恶性肿瘤日间诊疗专家共识(2022版)[J].中华肿瘤杂志,2022,44(4):307-320. [29] 赵蓉,盛伟琪.上海市级医院日间化疗管理共识[J].中国卫生质量管理,2023,30(4):22-25,42. [30] 中华医学会外科学分会乳腺外科学组.乳腺癌植入式静脉输液港临床应用专家共识及技术操作指南(2017版)[J]. 中国实用外科杂志,2017,37(12):1377-1382. [31] 吴晓玲,赵志刚,于国超.家庭药师服务标准与路径专家共识[J].临床药物治疗杂志,2018,16(7):1-6. [32] 中国医师协会肿瘤医师分会,中国医疗保健国际交流促进会胰腺疾病分会,中国医药教育协会腹部肿瘤专业委员会. 中国胰腺癌患者居家医养全程管理专家共识[J].中华肿瘤杂志,2022,44(10):1076-1082. [33] 中华医学会临床药学分会,上海市医学会临床药学专科分会,上海市药学会医院药学专业委员会.互联网医疗智能辅助审方系统的构建与应用专家共识[J].中国全科医学, 2023,26(25):3079-3090. [34] 张心悦,冷家骅.日间化疗医保支付管理政策研究[J].中国医疗保险,2023(3):99-102. [35] 周天,胡凯文.论肿瘤绿色治疗体系[J].中医学报,2017, 32(11):2049-2052. [36] 任素娟,周瑞,唐志书,等.中医药辅助放疗与化疗减毒增效研究进展[J].中华中医药杂志,2022,37(12):7233-7239. [37] 徐喆,柴润东,赵舒武,等.中西医结合诊疗模式思路探讨[J].天津中医药大学学报,2022,41(5):563-566. [38] JONG SOO J, BONG HA R, JIN SUNG K, et al. Bojungikki-tang for cancer-related fatigue: a pilot randomized clinical trial[J]. Integr Cancer Ther, 2010, 9(4):331-338. [39] KAWAI H, SAITO Y. Combination of Juzentaihoto and chemotherapy improves the prognosis of patients with postoperative recurrence of non-small cell lung cancer[J]. Mol Clin Oncol, 2020, 13(3):13. [40] 李建波,霍炳杰,张洁,等.中医外治法在恶性肿瘤综合治疗中的应用与思考[J].中华中医药杂志,2023,38(6):2800-2802. [41] 邵威,马小娜,邵奇,等.国医大师王庆国“扶正祛邪、调枢守神”法治疗胃癌前病变思路[J].中国中医药信息杂志,2023,30(7):178-181. [42] 欧剑标,胡丰良.扶正祛邪抗癌法对结直肠癌患者术后生存及免疫指标的影响[J].解放军预防医学杂志,2019,37 (7):99-100. [43] 陈玮黎,薛晓红,李思雨,等.扶正祛邪方对三阴性乳腺癌术后复发转移及免疫功能的影响[J].陕西中医,2021, 42(6):739-742. [44] 李春波,田菲.基于扶正祛邪治法论恶性肿瘤的中西医结合治疗[J].内蒙古中医药,2020,39(7):149-151. [45] 周义浪,田杰,朱国庆,等.中医药在恶性肿瘤“全人群、全周期、全方位”管理中的应用与思考[J].基层中医药, 2023,2(6):19-24. [46] 李奕,申倩,张国庆,等.精准医学视域下肿瘤全周期防治中西医结合实施思路[J].中医杂志,2023,64(11):1085-1089,1116. [47] 叶文倩,陈曦.新时代中医药防治肿瘤的优势与思考[J]. 中医药管理杂志,2023,31(17):197-199. [48] 潘锋.日间医疗创新肿瘤治疗模式[J].中国医药导报, 2023,20(17):1-3. [49] 谢龙涛,王殿武,李伟,等.医保患者肿瘤日间病房诊疗模式分析[J].中国医疗保险,2023(1):78-81. [50] 浩然.DTP输注中心赛道开跑“先手”攻略[N].医药经济报, 2021-07-01. [51] 周登峰,贺祯,邵壮超,等.网络医疗设计现状与发展[J]. 解放军医院管理杂志,2016,23(2):192-194. [52] 黄修鸿,杜建龙,吴纯西,等.220例晚期癌患者居家多模式镇痛服务可行性分析[J].中华流行病学杂志,2013,34 (12):1242-1244. [53] 贾辛婕,何欣,王晴,等.乳腺癌伤口置管患者居家照护方案的构建[J].中国护理管理,2023,23(4):506-511. [54] 李夏,罗鑫荣,范小平.居家晚期癌症患者镇痛情况调查及镇痛满意度分析[J].中华内分泌外科杂志,2021,15(2):197-201. [55] 张帅,许国栋,陈红霞,等.晚期癌症患者居家安宁疗护需求评估量表的编制及信效度检验[J].护理学杂志,2023, 38(2):96-99. [56] 苏孟宇,王真,张玉玺,等.居家安宁疗护对晚期癌症患者生活质量和情绪影响的Meta分析[J].中华护理杂志, 2021,56(8):1249-1255. [57] 张彩林,华小红,何睿新.晚期肺癌患者对居家照护需求的调查分析[J].中华临床医药与护理,2007,5(4):72-73. [58] 王璇,姜桂春.食管癌术后病人居家支持性照护需求的研究进展[J].护理研究,2019,33(12):2096-2100. [59] 崔桂琴,孙美芳,潘骥群,等.居家镇痛治疗对中晚期癌症患者生活质量的影响[J].护理学杂志,2009,24(3):73-74. [60] 张永喜,刘淑媛,李君艳,等.晚期癌症患者居家宁养服务与住院姑息治疗成本-效益分析[J].中国卫生经济, 2012,31(4):73-74. [61] 牟丽,夏英华,何群,等.我国智慧医疗建设现状、问题及对策研究[J].中国医院,2021,25(1):24-26. [62] 宫芳芳,孙喜琢,林君,等.我国智慧医疗建设初探[J]. 现代医院管理,2013,11(2):28-29. [63] 毕文倩,张锴文,刘金,等.智能机器人康复手套对脑卒中偏瘫患者手功能的疗效[J].中国康复,2023,38(3):131-135. [64] 王菁华,于少泓,李丽.慢性病居家康复研究现状及智能康复诊疗平台构建[J].康复学报,2023,33(3):280-286. [65] 李瑶,杨琳.人工智能应用于心理健康服务的相关问题思考[J].医学与哲学,2022,43(5):49-54. [66] 李敬荣,赵然,张玉.人工智能心理咨询的发展与应用[J]. 心理技术与应用,2022,10(5):296-306. [67] 潘启凌.模型及AI导向的胃癌患者心理行为干预方案形成性研究[D].合肥:安徽医科大学,2021. [68] 刘萍,姜山,李顺平.离散选择实验用于测量癌症患者靶向治疗偏好的系统回顾[J].中华肿瘤防治杂志,2021,28 (4):318-322. [69] 廖冰.基于离散选择实验的乳腺癌患者术后随访服务选择偏好研究[D].广州:广东药科大学,2022. [70] 黎立喜,马飞.乳腺癌全方位和全周期的健康管理模式[J/CD]. 中国医学前沿杂志(电子版),2020,12(3):1-5,167. [71] 徐兰,夏爽,黎励文.肿瘤心脏病学:交叉学科的机遇与挑战[J].中华心血管病杂志,2021,49(2):198-204. [72] 卢光琇,杨晓祎.肿瘤生殖学——一门崭新的交叉学科[J]. 国际生殖健康/计划生育杂志,2012,31(5):341-343,347. [73] 丁小强,陈晓泓.肿瘤肾脏病学:交叉学科的机遇与挑战[J]. 上海医学,2021,44(9):628-632. [74] 王莉,周燕.FOLFOX4方案化疗结肠癌患者的疾病管理[J]. 护理学杂志,2012,27(23):23-24. [75] 李学勤,陈虹,王缘.疾病管理实践在结肠癌化疗患者中的应用效果[J].国际护理学杂志,2015(8):1037-1039. [76] VERMA A, BAKHTIYAR S S, ALI K G, et al. Early discharge following colectomy for colon cancer: A national perspective[J]. PLoS One, 2024, 19(2):e0294256. [77] SAKA O, SERRA V, SAMYSHKIN Y, et al. Cost-effectiveness of stroke unit care followed by early supported discharge[J]. Stroke, 2009, 40(1):24-29. [78] 陶敏芳,贾伟平,李维维,等.综合性医院日间化疗的实践[J].解放军医院管理杂志,2010,17(9):883-884. [79] 蔺文燕,彭彩丽,王永庆,等.日间肿瘤化疗的管理模式创新及运行效果评价[J].中国现代医生,2022,60(17):76-79,101. [80] LAUFFENBURGER J C, SHRANK W H, BITTON A, et al. Association between patient-centered medical homes and adherence to chronic disease medications: a cohort study[J]. Ann Intern Med, 2017, 166(2):81-88.