为了响应《“健康中国2030”规划纲要》,实现我国全民消化肿瘤早诊早治,《肿瘤界》设立“齐力荟聚-消化肿瘤频道”,聚焦消化肿瘤患者的诊断治疗。旨在报道国内前瞻性、创新性和高学术水平的关于消化道肿瘤防治的临床应用和基础研究,把握学术发展动向,促进学术交流,整体提高国内消化肿瘤防治的临床与研究水平,结合国内研究特色,以及国内临床规范制度,推动消化肿瘤防治的进步,普及推广临床规范化诊疗。

一 专家访谈

专家简介

Q1 现代医学的发展让恶性肿瘤治疗手段层出不穷,极大程度上提高了患者的治愈率和生存率。不可否认,西医在肿瘤治疗领域占据着重要地位,而中西医结合治疗则为攻克癌症提供一条更为宽阔的道路。请您谈谈中西医结合治疗结直肠癌的优势和特点?

在肿瘤的诊断方面,西医有着无可替代的作用。在治疗方面,西医多以外科手术、放射治疗、化学药物治疗等方法治癌,疗效较快,但常常损伤机体抗病能力和免疫功能,一旦肿瘤发生转移或者复发,西医疗法也是捉襟见肘,难以再取得满意的效果。

中医药则从人体的整体观念出发,长于调整人体阴阳平衡,扶正固本,增强患者的抗病能力和免疫功能,达到改善症状、“带瘤生存”的目的,但在临床上中药抗癌作用相对缓慢。

当然,在临床工作中,要以一方的长处来弥补另一方的短处,互相配合,才能提高疗效。而不应是简单地把两种医学、两种治疗方法凑在一起。

真正的中西医结合是在开始制定治疗方案时,依据中医、西医的各自治疗优势,根据病人的病情辨证施治,在治疗前、中、后给予有机结合,目前,中西医结合治疗方法在肿瘤应用中越来越广泛。大量临床研究证明,中医药治疗癌症及其并发症有显著疗效,与现代治疗相结合不仅提高局部肿瘤的控制效果,还能有效保护机体的生理功能,在癌性疼痛、放化疗毒副反应、乳腺癌术后上肢淋巴水肿、癌因性疲乏、肿瘤相关抑郁症等方面都有很好的疗效。中西医结合治疗肿瘤是整体与局部治疗方法的完美结合。

Q2 中医药在中西医结合治疗肿瘤过程中的哪些阶段发挥着重要作用?有哪些患者适合中西医结合治疗方案?

在中西医结合治疗肿瘤过程中,中医药的参与主要有两个阶段:一是辅助治疗,在综合性治疗中起到增敏、增效及调理的作用,即中医药配合肿瘤放疗、化疗可以减轻放化疗毒性,相较单纯放化疗疗效更好;二是术后康复治疗,通过修复及增强患者的免疫力从而提升患者自身的抗癌力,抗癌力的提升有力地抵御了癌细胞的侵蚀,使病情形成良性循环。

中晚期肿瘤患者存在以下特点:体质较差,很难耐受手术、放疗及化疗等“攻击性治疗”;以往对手术、放疗及化疗等常规疗法虽然使用较多,目前不再有重复适用的指征;肿瘤的并发症多,同时兼有其他慢性病也较多。因此,在患者身体状况不佳、体内肿瘤负荷相对较大的情况下,不适合应用攻击性较强的疗法。尤其一些老年患者,各脏器功能都相对较差,可能伴有其他慢性病的也较多,若进行过度的攻击性治疗,则常因毒副反应严重,而缩短其生存时间。这时候的主要治疗目的应该是缓解症状,减轻痛苦,改善生活质量,延长生存期,而某种程度上中医药则有着独特的优势。

Q3 对于中晚期的结直肠癌,中医药也有其特色优势。请您谈谈近年来中西医结合治疗中晚期结直肠癌的临床研究进展?

结直肠癌的证候研究是近年的热点,组学技术的进步为该研究提供了方法学的支持,不少学者借助代谢组学、基因组学及蛋白组学等方法进行了初步的探索。Hu等[1]通过气相色谱-质谱等辅助工具检测,发现术后肠癌不同证型的代谢谱可分别成簇,利用代谢组学可能解释肠癌的中医证候分类。许仲宁等[2]采用二分类Logistic回归分析基因突变情况与证素的相关性,发现晚期结直肠癌患者KRAS野生型与肝郁呈显著负相关,KRAS突变型与肝郁呈正相关,BRAF、NRAS突变与否与中医证素无直接相关性。Wang等[3]发现辨证为不同证型的结直肠癌患者血液流变学具有统计学差异,“虚证”患者血中的CD+3,CD+4和NK细胞的水平较低,并且Th1/Th2,CD+4/CD+8和Tc1/Tc2的比率较低但CD+8含量较高(所有P<0.05)。周利红等[4]采用免疫组织化学技术,发现结直肠癌血瘀证患者肿瘤血管CD34、HIF-1α和VEGF的阳性表达明显高于非血瘀证患者,提示结直肠癌血瘀证与肿瘤血管新生密切相关。徐露[5]通过肠癌患者粪便DNA测序,发现气滞血瘀证、脾虚湿阻证以及气血亏虚证患者较脾虚气滞证、气滞湿阻证患者的肠道菌群多样性更高,菌群结构更为复杂,致使肠癌脾虚湿阻证型的发生。此外,季青等[6]发现KNG1,HBA2等蛋白可能是结直肠癌和肝癌“异病同证”的物质基础之一,证候的生物学基础研究使得临床的“同病异治”以及“异病同治”有了更加坚固的基础支持[7],同时也为临床辨证提供了客观的依据。

另外发现肠癌的证候与病情的发展也具有一定的关联,研究发现临床分期从Ⅱ~Ⅳ期,中医证型有着由实转虚的趋势[8]。王萧萧等[9]通过对780例患者化疗前后的证型分析得出同样的结论,发现接受化疗会使患者中医证型发生变化,主要是脾虚证和阴虚证病例增加。以上研究可见,证候与病理类型、临床分期及治疗方法等因素有着密切联系。

Q4 中国抗癌协会组织我国各领域肿瘤权威专家,历时1年多时间,集体编写完成我国首部《中国肿瘤整合诊治指南(CACA)》。请您谈谈,曲氟尿苷替匹嘧啶片(TAS-102)+贝伐珠单抗的联合治疗方案经历了哪些临床研究,从而被CACA-RC指南推荐作为晚期不可切除直肠癌一线治疗方案?将为国内结直肠癌患者带来怎样的获益?

曲氟尿苷替匹嘧啶片(TAS-102)是目前比较新型的口服化疗药,为临床用药的可及性带来了希望。曲氟尿苷替匹嘧啶片(TAS-102)在中国的获批是基于国际多中心RECOURSE研究和亚太TERRA研究的结果。RECOURSE研究中,曲氟尿苷替匹嘧啶片(TAS-102)较安慰剂显著延长中位OS时间(7.1个月对比5.3个月)和中位PFS时间(2.0个月对比1.7个月),死亡风险和疾病进展风险分别降低32%和52%。

TERRA研究中,曲氟尿苷替匹嘧啶片(TAS-102)组的中位OS时间(7.8个月对比7.1个月)和PFS时间(2.0个月对比1.8个月)亦得到显著改善,死亡风险和疾病进展风险分别降低21%和57%。而且,这两项研究中,曲氟尿苷替匹嘧啶片(TAS-102)的不良反应均以血液学毒性为主,有症状的不良反应发生率低。鉴于其良好的安全性和耐受性,曲氟尿苷替匹嘧啶片(TAS-102)与其他药物联合用于肠癌也在研究中进行了探索并取得了不错的结果。

C-TASK-FORCE研究和DANISH研究均显示,对于PS为0~1分的mCRC患者,曲氟尿苷替匹嘧啶片(TAS-102)+贝伐珠单抗三线治疗实现了超过4.5个月的mPFS时间,超越了既往单药三线治疗的总体水平,且未显著增加AEs。曲氟尿苷替匹嘧啶片(TAS-102)+贝伐珠单抗4周方案治疗mCRC显示了良好的抗肿瘤活性。BiTS研究确证了双周方案可在不影响疗效的前提下,明显降低中性粒细胞减少症发生率。KSCC 1602研究也成功探索了FTD/TPI +贝伐珠单抗用于mCRC一线治疗的疗效和安全性。

2021年在ASCO-GI大会中报告了TASCO1研究进展,TASCO1是一项针对既往未接受过治疗、无法耐受以奥沙利铂或伊立替康为基础的标准化疗方案的、且无法切除的mCRC患者的Ⅱ期研究。研究证实曲氟尿苷替匹嘧啶(TAS-102)+贝伐珠单抗与卡培他滨+贝伐珠单抗疗效相近,中位PFS时间(9.23个月对比7.82个月)和OS时间(22.31个月对比17.67个月),没有显著性差异。

2022年CACA-RC指南基于TASCO1研究的结果,对于不能耐受卡培他滨或氟尿嘧啶的患者或不能耐受高强度治疗的晚期肠癌患者可以考虑选择曲氟尿苷替匹嘧啶片(TAS-102)+贝伐珠单抗方案。曲氟尿苷替匹嘧啶片(TAS-102)+贝伐珠单抗方案高效、低毒,为不适合高强度治疗的mCRC患者及老年患者带来了新的希望,其疗效与生存获益令人期待。

二 病例分享

专家简介

01 基本情况

基本信息:梁XX,女,64岁,身高158cm,体重57kg。

初诊主诉:间断便血1月余,腹痛1周。

既往史、个人史:高血脂、高血压病史多年。2004年行子宫肌瘤剔除手术。

家族史:无特殊。

02 初诊病史

2009-3 无诱因出现便血,就诊于外院,诊为“痔疮”。2009-4 自检发现下腹部包块,伴有下腹部疼痛,就诊于外院查肿瘤标记物:CA-125 76.48U/ml↑,余未见异常。胸腹盆CT平扫示:直肠肿物侵袭卵巢。电子结肠镜示直肠肿物,距肛门12cm。活检病理:高分化腺癌。

03 治疗经过

(1)初诊

手术:2009-4-27于我院行剖腹探查术+盆腔肿物切除术+直肠癌根治术+结肠造瘘术,术后病理:直肠中分化腺癌,侵透肌层达外膜脂肪组织,双断端净,肠周淋巴结查见转移癌3/14,并见癌结节2枚;卵巢转移性高中分化腺癌伴广泛坏死,结合免疫组化考虑直肠癌卵巢转移。免疫组化:CK20(+)、CK7(+)、CDX-2(+)、COX-2(+)、CA199(-)、CA125(-)、ER(-)、PR(-)。

化疗:2009-5至2009-8 行FOLFOX7化疗8周期。2009-9 行卡培他滨单药化疗2周期。

此后门诊口服中药并定期随访复查。

(2)第1次复发进展

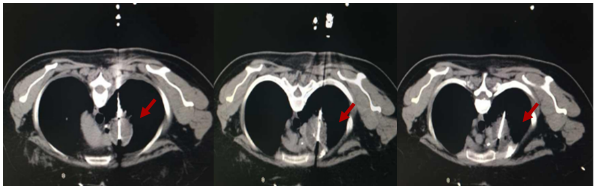

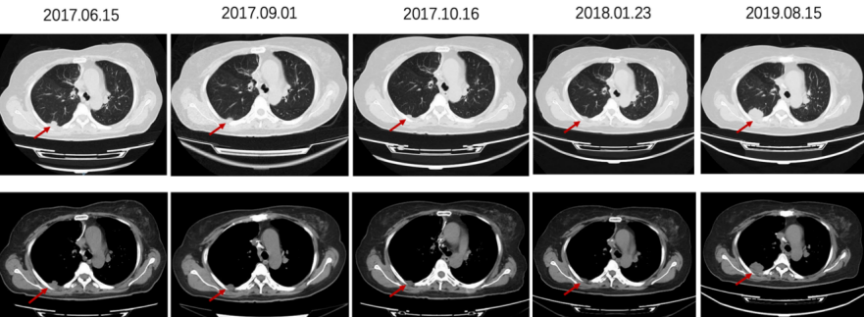

2014-2-25复查胸部CT示:右肺尖见不规则分叶状团块影,大小4.6cm×3.7cm,边缘见毛刺,局部胸膜粘连,考虑肿瘤性病变。2014-3至2014-5 行FOLFIRI方案化疗6周期。2014-8 复查胸部CT示右肺尖肿物较前略增大。2014-9-29 程志强教授于CT引导下行肺部病损氩氦刀手术。术后口服卡培他滨维持治疗,并口服中药治疗。(PFS 1年)

图1 CT引导下肺转移灶氩氦刀冷冻消融术

(3)第2次进展

2015-8 复查胸部CT示右肺上叶尖段肿物较前增大。2015-11-17行右肺上叶肿物切除术。术后病理:肺组织内见中分化腺癌浸润,伴大片坏死,结合形态、病史及免疫组化,符合肠癌肺转移;肿物累及叶段支气管及脏层胸膜,周围肺局灶呈肺气肿改变,支气管切缘未见癌;淋巴结未见癌转移(0/5)。免疫组化示pMMR。基因检测:KRAS基因外显子2突变,NRAS、PIK3CA、BRAF V600E未检测到突变。术后行mFOLFOX6化疗6周期,后卡培他滨维持治疗。(PFS 1年)

(4)第3次进展

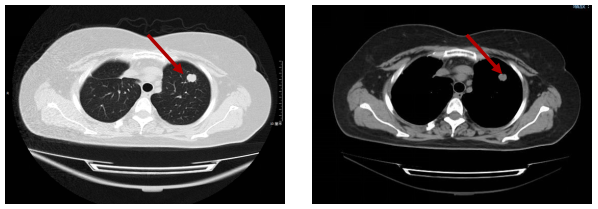

2016-11-10 复查胸部CT平扫示左肺新发结节,转移瘤可能大。2016-11 行左肺上叶结节楔形切除术。术后病理符合肠癌肺转移。术后继续卡培他滨维持治疗。(PFS 7个月)

图2 左肺新发结节(大小约1.2cm)

(5)第4次进展

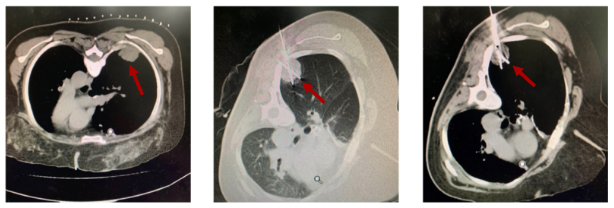

2017-6-15 复查胸部CT:右下肺胸膜下软组织密度结节,考虑肿瘤复发。2017-7至2017-10 贝伐珠单抗+FOLFIRI治疗8周期,后卡培他滨+贝伐珠单抗维持治疗至2019-8,并口服中药治疗。(PFS 25个月)

图3 右下肺胸膜下结节随访变化

(6)第5次进展

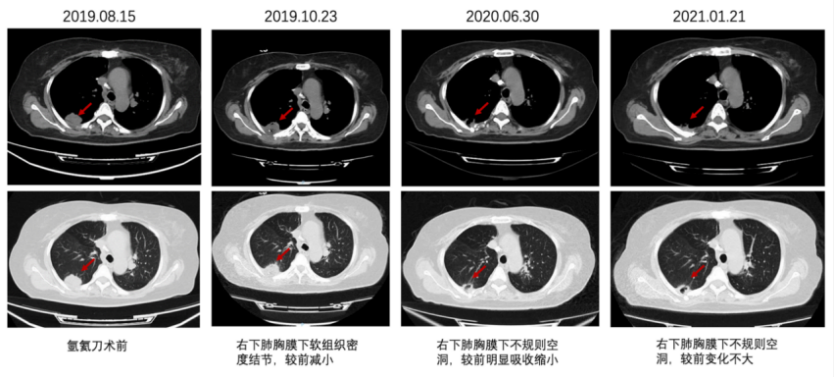

2019-8-15 复查右下肺胸膜下软组织结节较前增大,2019-8-30 程志强教授于CT引导下行右下肺胸膜转移氩氦刀冷冻术。术后2019-9 至今,口服瑞戈非尼80-120mg qd d1-21,q28d,靶向治疗。期间根据患者不良反应分级多次进行靶向药物剂量调整。并辨证给予口服中药,针对靶向治疗不良反应,如手足皮肤反应等,给予外用中药对症治疗。

图4 CT引导下右下肺胸膜转移瘤氩氦刀冷冻消融术

图5 氩氦刀术后规律口服瑞戈非尼,定期随访,疾病稳定

(7)随访

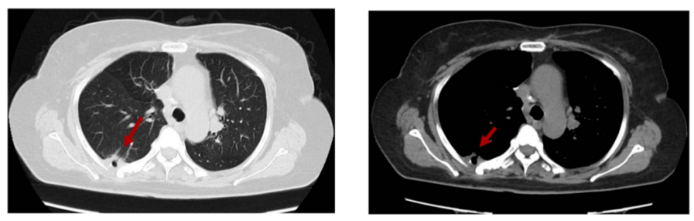

2022-7-23 随访复查胸腹CT平扫示右下肺胸膜下小片实变影伴空洞,较前片变化不大。评效SD。

图6 2022-7末次随访:右下肺胸膜下小片实变影伴空洞

04 中医治疗

本例患者中医治疗贯穿治疗全程,一方面根据患者病情辨证论治给予口服中药,另一方面,根据患者手术及化疗、靶向治疗带来的不良反应,给予口服或外用中药制剂缓解症状。

05 病例点评

本例患者是晚期的直肠癌,在造瘘手术之后,又经过规范化疗,先后出现三次肺转移,分别做了两次转移灶手术、两次氩氦刀冷冻消融,根据基因状态选择了化疗加靶向药物的治疗,再加上中医中药的配合,患者的整个生存时间是比较长的,达到了将近13年。该患者经过手术和微创治疗的配合、序贯化疗和靶向药物相配合、中药和西药相配合,使患者的生活质量得到明显提高、生存时间得到了明显的延长。从该患者的治疗上体现了中西医结合的优势及对肿瘤患者进行精准治疗及全程管理的重要性。

参考文献

[1] HU XQ ,WEI B ,SONG YN ,et al.Plasma metabolic profiling on postoperative colorectal cancer patients with different traditional Chinese medicine syndromes [J], Complementary Ther Medi, 2018, 36: 14-19.

[2] 许仲宁,杨宇飞.晚期结直肠癌患者中医证素与 KRAS、BRAF、NRAS 基因突变情况的相关性研究[J].中国中西医结合杂志,2016,36(12):1445-1448.

[3] Wang CY,Ding HZ ,Tang X,et al.Comparative analysis of immune function,hemorheological alterations and prognosis in colorectal cancer patients with different traditional Chinese medicine syndromes [J], Cancer Biomark, 2018, 21(3): 701-710.

[4] 周利红,王婷,韩植芬,等.结直肠癌血瘀证与非血瘀证患者肿瘤组织血管新生标记物、HIF- 1α 和 VEGF 表达的差异性[J].上海中医药杂志,2019,53(10):28-32.

[5] 徐露.结直肠癌患者肠道菌群与中医证型相关性研究及免疫相关机制探讨[D].浙江中医药大学,2020.

[6] 季青,陆奕宇,宋雅楠,等.基于 iTRAQ 蛋白组学技术的结直肠癌和肝癌术后肝肾阴虚证血浆差异表达蛋白的研究[J].中华中医药杂志,2017,32(6):2626-2630.

[7] Ji Q, Luo YQ, Wang WH, et al.Research advances intraditional Chinese medicine syndromes in cancer patients[J], J Integra Med, 2016, 14(1): 12-21.

[8] 李丹.结直肠癌化疗前后中医证型演变研究[D].南京中医药大学,2020.

[9] 王萧萧,舒静娜,林胜友.化疗对大肠癌中医证候影响的研究[J].中华中医药学刊,2013,31(1):33-35.

*本文仅代表专家观点,并经专家审校。