为了响应《“健康中国2030”规划纲要》,实现我国全民消化肿瘤早诊早治,《肿瘤界》设立“齐力荟聚-消化肿瘤频道”,聚焦消化肿瘤患者的诊断治疗。旨在报道国内前瞻性、创新性和高学术水平的关于消化道肿瘤防治的临床应用和基础研究,把握学术发展动向,促进学术交流,整体提高国内消化肿瘤防治的临床与研究水平,结合国内研究特色,以及国内临床规范制度,推动消化肿瘤防治的进步,普及推广临床规范化诊疗。

一、专家访谈

专家简介

01 近年来,靶向治疗、免疫治疗等使肿瘤治疗水平不断提升,不断为国内肿瘤患者带来新的生存机遇,请您简单谈谈靶向治疗、免疫治疗在结直肠癌治疗领域的地位如何?

虽然化疗仍是晚期肠癌的基石,但是随着精准的靶向治疗,尤其是抗EGFR和VEGFR的靶向治疗的加入,显著提高了晚期肠癌患者的生存时间,治疗的有效率,并使得部分晚期肠癌患者获得治愈成为可能。免疫治疗的出现,为微卫星高度不稳定/错配修复基因缺失(MSI-H/dMMR)晚期结直肠癌患者一线治疗提供了很好的选择。KEYNOET-177研究显示,对于MSI-H/dMMR的晚期结直肠癌患者,一线使用帕博利珠单抗相较于标准化疗联合靶向治疗可以改善患者中位无进展生存期(mPFS 16.5个月 vs 8.2个月)和中位总生存期(mOS 未达到 vs 36.7个月,P=0.0359),可能受到对照组后线交叉到免疫治疗组影响,OS未达到预设值P<0.025,但该研究依旧为MSI-H/dMMR患者一线免疫单药治疗奠定了基础。未来免疫治疗的线序前移,挑战转化治疗也十分令人期待。2022年ASCO年会公布了一项结直肠癌免疫治疗研究进展,美国纽约Memorial Sloan Kettering肿瘤中心的Andrea Cercek研究团队进行了一项前瞻性Ⅱ期研究,使用PD-1抑制剂dostarlimab治疗Ⅱ期和Ⅲ期错配修复缺陷结直肠癌患者,所有12例患者未进行手术治疗,均达到临床完全缓解,在MRI、FDG-PET、电子可视化内镜、直肠指检或活检均无肿瘤迹象,迄今为止在随访期间(范围6-25个月)没有患者需要放化疗或手术,也没有发现进展或复发的病例,未观察到大于3级的严重不良事件。

在免疫治疗中,肿瘤生物学行为、是否有原发耐药需要深思熟虑。绝大部分结直肠癌患者属于微卫星稳定型(MSS),其一线标准的治疗仍以靶向联合化疗为主。对于MSS患者后线治疗,使用贝伐珠单抗或西妥昔单抗改善肿瘤免疫微环境,上调PD-L1表达,进而联合免疫治疗逐渐成为当前研究热点。对于原发耐药人群,双免疫联合治疗、靶向联合免疫治疗也在不断探索。相信更多免疫治疗搭配策略将为结直肠癌治疗带来新突破。

02 日前,2022 CSCO指南如期更新。在结直肠癌的精准治疗领域,有哪些进展需要重点关注?

结直肠癌指南的免疫治疗方面更新如下。一是,根据KEYNOTE-177研究,对MSI-H/dMMR患者一线使用帕博利珠单抗予以最高推荐级别推荐。二是,对MSI-H/dMMR患者二线及以上治疗,优先推荐帕博利珠单抗、纳武利尤单抗和恩沃利单抗。另外我国自主研发且刚刚获批适应证的替雷利珠单抗和斯鲁利单抗也将在未来占据一席之地。另外,在免疫联合治疗方面,目前也有一些新的证据,但仍需要更多高级别循证医学证据给予支持。

03 在消化肿瘤领域,免疫靶向联合的探索带来了突破,尤其是肝癌“T+A(阿替利珠单抗+贝伐珠单抗)”及其类似的组合为患者生存带来了明确的获益。请问在结直肠癌领域免疫靶向联合有哪些重要进展?

靶免联合在肝癌应用中呈现出显著的成果,成为肝癌一线治疗的重要突破点,为结直肠癌领域的应用带来了启发。REGNIVO研究中靶向联合免疫的后线治疗在晚期结直肠癌充当开路先锋,开启了免疫治疗新篇章。

随后呋喹替尼联合信迪力单抗、仑伐替尼联合帕博利珠单抗均发起小样本研究,不断探索。我相信此类靶免联合将在晚期结直肠癌的后线治疗中发挥重要作用,更多不同的联合搭配也在持续发掘,特别是COMMIT研究,阿替利珠单抗与贝伐珠单抗联合化疗的豪华阵容结果令人十分期待。此外,对于免疫治疗不活跃的MSS型或者不同生物学行为的CMS1、CMS3分型,到底何种治疗方案更加有效,值得期待。

04 今年4月隆重发布的CACA-RC指南,推荐曲氟尿苷替匹嘧啶(TAS-102)+贝伐珠单抗作为晚期不可切除结直肠癌一线治疗方案,请您谈谈该项指南推荐的研究依据有哪些?未来对临床治疗具有怎样的意义?

近年来,多项临床研究不断为曲氟尿苷替匹嘧啶片(TAS-102)的临床可及性打下良好基础,DANISH研究将曲氟尿苷替匹嘧啶片(TAS-102)与贝伐珠单抗联合用于转移性结直肠癌(meta-static colorectal cancer,mCRC)二线及以上治疗,发现联合组较曲氟尿苷替匹嘧啶片(TAS-102)单药组疗效更好,mPFS时间(4.6个月 vs 2.6个月)和OS时间(9.4个月 vs 6.7个月)显著延长,且联合组安全性可控,未出现非预期的不良反应。

日本C-TASK-FORCE研究和欧洲DANISH研究均显示,对于PS为0-1分的mCRC患者,曲氟尿苷替匹嘧啶片(TAS-102)+贝伐珠单抗三线治疗实现了超过4.5个月的mPFS时间,超越了既往单药三线治疗的总体水平,且未显著增加不良事件。曲氟尿苷替匹嘧啶片(TAS-102)+贝伐珠单抗4周方案治疗mCRC显示了良好的抗肿瘤活性。日本BiTS研究确证了双周方案可在不影响疗效的前提下,明显降低中性粒细胞减少症发生率。日本KSCC1602研究和欧洲TASCO-1研究都成功探索了曲氟尿苷替匹嘧啶片(TAS-102)+贝伐珠单抗用于mCRC一线治疗的疗效和安全性。

2022年CACA-RC指南基于TASCO-1研究的结果,推荐拒绝静脉化疗或不能耐受强烈治疗、易敏的晚期肠癌患者姑息一线选择曲氟尿苷替匹嘧啶片(TAS-102)+贝伐珠单抗方案。TASCO-1研究是一项旨在随机比较曲氟尿苷替匹嘧啶片(TAS-102)+贝伐珠单抗和卡培他滨+贝伐珠单抗在一线治疗不可耐受强烈治疗的不可切除mCRC的Ⅱ期研究。研究结果显示:TAS-102组患者mPFS时间延长1.41个月(9.23个月 vs 7.82个月),mOS时间延长4.64个月(22.31个月 vs 17.67个月)。安全性分析也提示曲氟尿苷替匹嘧啶片(TAS-102)+贝伐珠单抗治疗具有良好的耐受性,最常发生的3/4级不良事件是中性粒细胞减少症。严重的发热性中性粒细胞减少症发生率约为4%。

晚期结直肠癌依然是困扰结直肠肿瘤治疗的瓶颈问题。晚期结直肠癌的发生通常预示着预后相对较差、患者生存期不长,但依然有治愈的可能,关系到临床治疗用药方案的决策。晚期mCRC的标准化疗方案在指南中是以奥沙利铂或伊立替康为基础的FOLFOX和FOLFIRI方案,在此基础上,可以根据基因分型联合西妥昔单抗或者贝伐珠单抗,但是,依旧有部分患者身体状况无法耐受加强化疗,针对这一类患者的治疗方案选择非常有限,且预后情况并不理想。曲氟尿苷替匹嘧啶片(TAS-102)+贝伐珠单抗方案因其疗效和安全性兼顾的特点,为不适合强烈治疗的mCRC患者及老年患者带来了新的希望。

二、病例分享

01 基本情况

基本信息:性别 女,年龄 63岁,身高 159cm,体重 59kg。

主诉:乙状结肠癌肝转移术后腹腔转移,化疗2周期后。

既往史、个人史:既往甲减,具体不详,否认输血史,否认药物过敏,否认高血压、糖尿病、心脏病、结核等疾病病史。

家族史:无特殊。

02 初诊病史

现病史:患者2018-5-28 于外院就诊。肠镜示:1.结肠新生物性质待查;2.结肠多发息肉。病检示:(乙状结肠)腺癌。

2018-5-30 CT示:肝右前叶上段占位,穿刺病理符合肠癌肝转移。

2018-6-27 于全麻下行“腹腔镜下乙状结肠癌根治+肝肿瘤微波消融术”,术后分期为pT3N0M1a,ⅣA期;免疫组化示:MSH2(+),MSH6(+),MLH1(+),PMS2(+)。

2018-7-25 开始FOLFOX4 方案6周期,具体疗效及反应不详。

2019-1-29 外院复查:肝S7段新发,2019-2-14 开始贝伐珠单抗(400mg)+伊立替康(280mg,分次)+替吉奥(40mg bid)方案两周期后,因患者不耐受伊立替康,后于2019-4 开始口服替吉奥半年,具体不详。

2019-12-30 行“腹腔镜下肝转移灶切除术”,病理结肠癌肝转移,肝脏手术切缘切片上可见癌组织累及。(肝脏标本):KRAS、NRAS、BRAF野生型,MSH2(+),MSH6(+),MLH1(+),PMS2(+),MSS(微卫星稳定型)。术后因疫情未行相关治疗及复查。

2020-5与2020-9 复查NED,未行相关治疗。

2021-3 复查,病情进展(肝、腹膜),使用伊立替康+卡培他滨方案2周期,自诉恶心、呕吐反应重,无法耐受,遂2021-6-8 于我院就诊。

入院时体格检查:PS 1分,消瘦,神清,步入病房,浅表淋巴结未及肿大,心肺听诊阴性。双乳未扪及肿块,腹部平软,既往腹腔镜术后疤痕,全腹部无压痛,反跳痛,腹水阴性,肝脾肋下未及,双下肢不肿。肛门指检未扪及明显异常。

心电图示:窦性心律,心电轴轻度左偏,正常心电图范围。

辅助检查:2021-6-8 CEA:15.930 ng/ml,CA199、CA50、CA724等大致正常范围内,间接胆红素(IDBIL):25.070 umol/L,直接胆红素(DBIL):13.4 umol/L,总胆红素(TBIL):38.43 umol/L。肾功能、电解质、血常规等大致正常范围内。

影像学检查:2021-5-18 我院PET-CT示结肠癌肝转移治疗后复查,1.结肠呈术后改变,吻合口局部未见明确恶性肿瘤征象;2.肝脏部分切除术后改变,肝右后叶稍低密度肿块,大小约4.3cm×3.8cm,代谢增高,考虑肝转移;3.上腹部腹膜后区增大淋巴结,较大者短径约1.0cm,代谢增高,考虑淋巴结转移;4.腹膜、系膜内多发软组织密度结节,较大者直径约1.3cm,部分代谢增高,考虑转移性病变。

03 治疗方案

于我院完善相关检查后考虑诊断为:乙状结肠癌肝转移术后 pT3N0M1c(肝右后叶、腹膜后淋巴结、腹膜及系膜)ⅣC期 pMMR KRAS、NRAS、BRAF野生型。

患者前次使用伊立替康后副反应重,无法耐受,调整治疗方案,于2021-6-9至2021-10-9给予西妥昔单抗+奥沙利铂+雷替曲塞(q2w)治疗C1-C7,期间Ⅲ度骨髓抑制(中性粒细胞绝对值 0.63 G/L),中度恶心呕吐,食欲减退,中度口腔溃疡。

因患者化疗期间恶心、呕吐,口腔溃疡,自诉无法耐受,且因经费原因,患者拒绝继续化疗。2021-11-11 开始呋喹替尼(5mg,共2盒)靶向治疗,期间Ⅱ度骨髓抑制(血红蛋白 82 G/L,血小板 63 G/L,白细胞 2.4 G/L),中度口腔溃疡,食欲减退,间断口服一月后仍自觉无法耐受,遂自行口服中药2月。

2022-2-23至2022-4-19 再次使用了4周期西妥昔单抗+奥沙利铂+雷替曲塞方案,期间Ⅰ度骨髓抑制,轻度面部皮疹,食欲减退。

2022-5-12 开始使用贝伐珠单抗+TAS-102方案(贝伐珠单抗,5mg/kg,d1,q14;TAS-102,40mg bid,d1-5,q14),期间Ⅲ度骨髓抑制(中性粒细胞绝对值 0.92 G/L,血红蛋白 87 G/L,血小板 89 G/L)。

04 疗效评估

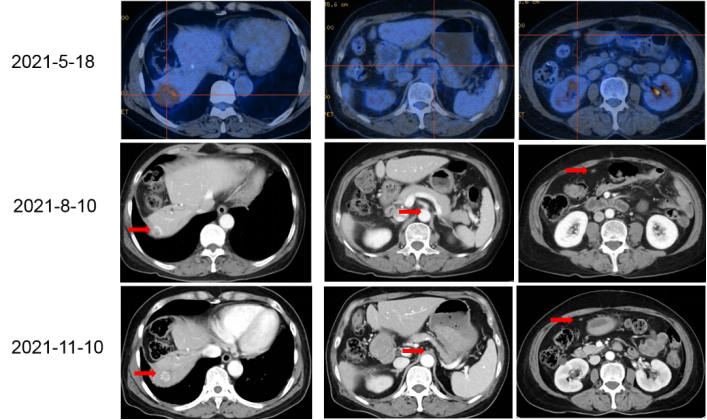

患者于我院2021-6-9至2021-10-9 给予共7周期西妥昔单抗+奥沙利铂+雷替曲塞(q2w)方案治疗,2022-8-10 首次评估:肝脏及腹膜病灶明显缩小,腹膜后淋巴结消退,疗效评估均为:PR。

2021-11-10 再次评估时疗效持续PR(图一)。

△图一

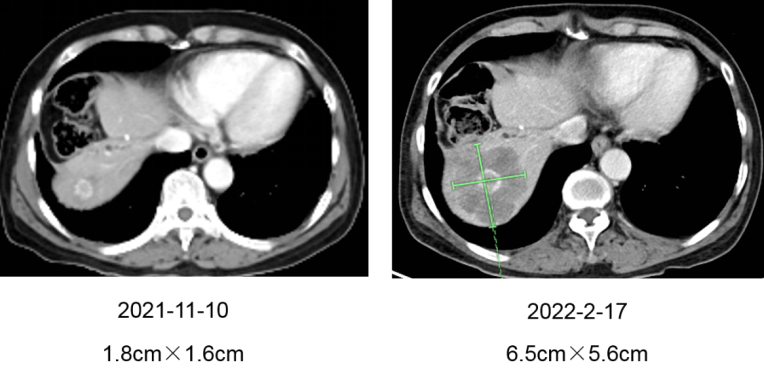

因拒绝原方案继续治疗或维持治疗,患者于2021-11-11 开始间断口服呋喹替尼(5mg,共2盒)靶向治疗共一月,因自觉无法耐受呋喹替尼遂自行口服中药2月,2022-2-17 评估:肝脏病灶明显增大至6.5cm×5.6cm,病情进展(图二)。

△图二

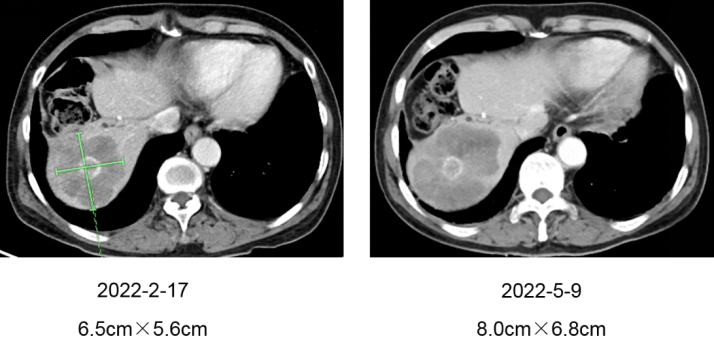

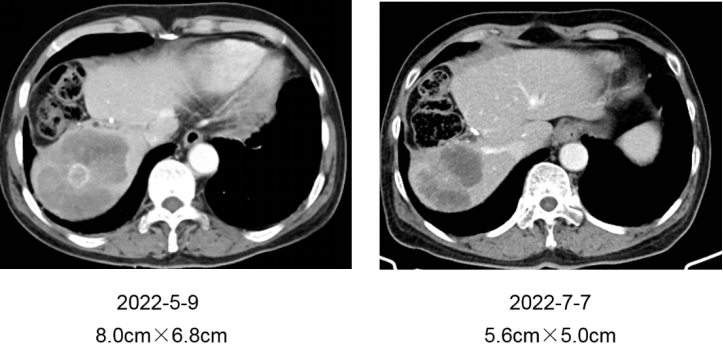

2022-2-23至2022-4-19 再次使用西妥昔单抗+奥沙利铂+雷替曲塞方案治疗4周期,2022-5-9 评估:肝脏病灶再次进展,增大至8.0cm×6.8cm(图三)。

△图三

再次调整治疗方案,于2022-5-12 使用贝伐珠单抗+TAS-102方案(2周方案),2022-7-7 评估:肝脏病灶缩小至5.6cm×5.0cm,疗效PR(图四)。治疗期间患者自觉反应轻,耐受性较好。

△图四

*本文仅代表专家观点,并经专家审校。